文藝春秋11月1998年

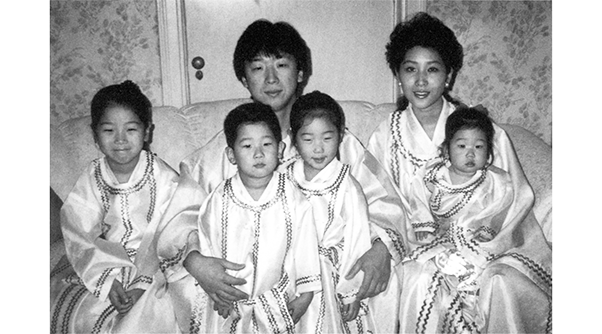

▼ 新婚当時の著者

▲ 生後まもない長女を抱いて義父・文鮮明と夫・文孝進と。

夫の腕には文鮮明の十三番目の子供

文鮮明「聖家族」の仮面を剥ぐ

統一教会 教祖の長男に十五歳で嫁いだ花嫁が綴った悪夢

洪蘭淑 ホン · ナンスク

マッチングによる教祖の長男との結婚か悲惨な人生の始まりだった。

信者には見せない「真のご父母様」のもう一つの顔

解説 有田芳生(ジャーナリスト)

ありたよしふ

解説「聖家族」のカーテンを開ければ

『わが父文鮮明の正体』(原題は「In The Shadow of the Moons」という告発手記には、統一教会教祖一家がまとっている「聖家族」イメージを一挙に破壊させる衝撃的な内容が記録されている。統一教会告発本はこれまでにも多い。だが、「メシア」と呼ばれる文鮮明教祖の間近で十四年間も暮してきた著者が描いた内幕は、噂以上の「悲惨さ」を、リアリティあふれる筆致で白日の下にさらけ出した。家族からの内情暴露は、この手記をもって嚆矢とする。

筆者の洪蘭淑は、統一教会古参信者の父母のもとで、一九六六年三月二十一日に韓国。ソウルで生まれた。受難の物語は、文教祖の後継者と目されていた長男・孝進(当時十九歳)と十五歳で結婚させられるところからはじまる。彼女の実兄が文教祖の長女・誉進と結婚している事実からも分かるように、「エリート」の血族の誕生でもあった。

悲劇はここに懐胎していた。夫・孝進のアルコール依存とドラッグ常用、ポルノビデオヘの偏執、妊娠中にも繰り返される暴力と異常なまでの侮辱の連続……。そのエスカレートぶりは殺意にまで深化する。「これでおまえたちをどうしてやれるかわかってるな」。ライフルを手にした孝進のセリフである。離婚裁判では彼が保有していたマシンガンなど五十五丁の火器リストも提出された。

はじめて明かされる事実だが、教祖は「神の摂理」という理屈を根拠に女性信者との間に男子をもうける。異母弟だとは知らず、彼に好意を持つ文夫妻の次女・仁進。他の女性との間に子供ができた事実を知った文夫人は蘭淑に涙する。これがもっとも尊いとされる「真の家庭」の実態である。

「文鮮明の最大の支持基盤であり、もっともあてになる現金の源泉」としての日本。八〇年代半ばには、年に四億ドル(約六百億円)の資金を日本だけで調達したと蘭淑は教会幹部から聞いている。霊感商法などの売り上げである。九三年には日本人信者たちが孝進に四十万ドルの現金を渡したこもともあった。こんな例は枚挙にいとまがない。手記に頻繁に出てくる文教祖の私邸「イーストガーデン」は、母屋だけで寝室が十二、バスルームが七つ、それにリビング、ダイニング、書斎、台所、サンルームという広さで、ボウリング場も備えたカンファレンスセンターをふくめると資産価値は三十億円。シェフニ人、食堂スタッフ六人、配管工、大工、自動車整備工、錠前職人、庭師、さらには四十人ほどの警備員が常時雇われている。日本の研究者たちが何度も指摘してきたとおり、定期的に送られる日本マネーで文ファミリーの贅沢で放縦な生活費が賄われていたのだ。

孝進との間に五人の子供をもうけた蘭淑が離婚を決意し、秘かに家を出たのは、九五年八月八日。翌日にはマサチューセッツ州の家庭裁判所で宣誓供述し、二年あまりに及ぶ離婚裁判がはじまる。命令が出たにもかかわらず別居費用を払わない孝進は、三カ月間刑務所に収監される。それでも破産申し立てを行い、あくまで支払いを拒否。最終的には九七年十二月に離婚が成立し、孝進は六十万ドルの慰謝料と月々九千ドルの養育費を支払うこととなった。

「孝進は文師の息子なので、私は彼のファミリーと教会のリーダーたちが私を黙らせるために探しだそうとするのではないか、と大変恐れています」。こう裁判で語っていた蘭淑。彼女はいま、さまざまな恐怖をとりあえずは乗り越え、虐待を受けた女性たちのヘルプセンターで働いている。日本語訳の公表は、文教祖の最大の基盤である日本の統一教会にどのような波紋を及ぼすだろうか。とりあえず予想されることは、原著にあるいくつかの事実誤認などをことさらに誇張することで問題の本質をすり替えることである。

だが、文教祖夫妻の長男がその人格を理由に離婚されたという事実、本書で簡単に紹介されたことだが、文教祖の長女夫妻や古参幹部だった著者の父親・洪性杓夫妻もまたすでに統一教会から離れているという事実を消し去ることはできない。

「聖家族」の華麗なカーテンを開けてみれば、そこには信者たちの想像もつかない異様な日常がくり広げられていた。この驚くべき現実こそが問題なのである。

有田芳生

*

▲「イーストガーデン」の家族室で、孫たちに囲まれた韓鶴子。私は息子の信吉に、祖母ヘのおじぎの仕方を教えている

著者・洪蘭淑の両親は統一教会の古参幹部であり、その結婚は文鮮明によって決められたものである。蘭淑自身もいつの日が文鮮明の手によって結婚相手とマッチングされる日を待っていた。蘭淑は統一教会が運営するソウル市のリトルエンジェルス芸術学院に進学する。蘭淑が中学生になる頃、文鮮明一家は「神の啓示」によりアメリカに移住し、ニューヨーク市郊外に豪邸を構えた。文家の子供たち「真の子女様」は信者の憧れの的だったが、長男の孝進はロック好きの不良少年として知られていた。八一年のある日、十五歳になった蘭淑は突然、何の説明もなされないまま、文鮮明邸の夕食会に連れていかれる。そして、その翌日……。

I 文王国から脱出

ニューヨーク市の北四十分にあるアービントンで、私たちが住んでいた十八エーカーの世間から隔絶された屋敷は、「ムーニー」として世界に知られる宗教運動の教祖の住まいである。文鮮明が私を、彼の神聖な使命と地上の帝国の後継者である長男の幼い花嫁とするために韓国から呼び寄せて以来十四年間、「イーストガーデン」(東の園)と呼ばれるこの地所が私の個人的な牢獄だった。そのとき私はまだ十五歳で、自分の神に仕えたいと望む無知な女学生だった。いま私は二十九歳、自分の人生を要求する準備のできた女である。

今日、私は脱出する。この結婚で得た唯一神聖なもの、私の子供たちを連れ、私を殴った男、そして彼が私を殴るにまかせていた偽のメシアをあとにする。このふたりの男にはあまりにも大きな欠陥があった。だからいまの私には、神が文鮮明やその息子を地上における自分の代理人に選ぶことなど、決してありえないとわかっていた。

すべての信仰は経験によって試される。文鮮明には罪がない、だって? 文家の子供たちには欠点がない、だって?

「お父様」? 彼は本当の信仰者から集めた、出所のたどりようがない、申告されない現金で一杯の袋を受け取るたびに、民法に対する軽蔑を示していた。「お母様」?彼女はあまりにも長い時間を高級衣料店で過ごすために、先生から母親の仕事を話してみるよう言われた末の息子が「お母さんは買い物をします」と答えたことがあった。長男? 彼は教会の教義を破って、煙草を吸い、酔っぱらい運転をし、麻薬を濫用し、結婚前、あるいは婚外の性交渉をもった。この家族が聖家族? それは離れていてのみ維持できる神話である。

文鮮明がいまの私にわかっているような詐欺師であると認めることは、緩慢な、そしてつらいプロセスだった。それができたのは、それを認めても、最終的には神に対する私の信仰が揺るがされることはなかったからである。文鮮明は私を失望させ、人を信じやすい理想主義的な信者たちすべてを失望させたように、神をも失望させた。だが神は私を失望させなかった。孤独と絶望のなかで、見知らぬ国の奇妙な家のなかで、ひざまずき、救いを求めて祈っていた十代の私、その私が顔を向けたのは神に対してだった。夫から性的な快楽のためのおもちゃとして、あるいはその乱暴な怒りのはけ口として扱われた、大人になりきっていない女、その私を癒してくれたのは神だけだった。

眠っている子供たちのようすと、何週間もかかって、ひそかに詰めてきたスーツケースを確かめているいま、神は私を導いてくれている。文鮮明に対する私の信仰は、二十九年のあいだ、私の生活の中心だった。しかしうち砕かれた信仰は母親の愛にはかなわない。「真の家庭」の毒された閉鎖的世界で、子供たちが私の唯一の歓びの源泉だった。私は彼らのために、そして自分自身のために逃げなければならない。

▲ 文鮮明の子供のひとりの誕生祝供に集まる文一族。これは典型的な誕生祝いで、私たちの前の供物台には果物が高く積まれていろ。私は後列右から二番目、孝進は同じ列の左端にいる

II 15歳の花嫁

母が私の長い黒髪をカールさせるために美容院にいかせたとき、私はびっくりした。母が自分の青いスーツを着るようにと出してきたときは、もっと混乱した。それは私を大人っぽく見せる、と母は言った。私は両親と一緒にふたたび文鮮明邸にいった。今回はもっと大勢の人が集まっていた。教会幹部全員がそこにいた。私は多くの注目を引いているようだった。だれもが私に微笑みかけた。母のすてきなスーツのせいだわ、と私は思った。カメラマンがいて、私の写真を撮り続けていた。食べ物が山のようにあった。

両親と私はすぐにひと部屋に呼ばれ、私たちだけで文鮮明夫妻に会った。私はお辞儀をし、彼らの前で床にひざまずいた。私は頭を垂れたままでいた。私が彼の前に黙ってひざまずいているあいだ、文師は私の両親に、この娘を「真の家庭」にくれと頼んだ。「はい」と言うとき、父と母は私を見なかった。

「これなんだわ」と私は思った。「私はマッチングされた」夕食の席にいた見知らぬ女性は、仏教の巫女、占い師であることがわかった。彼女は文師に、私と孝進とは完璧な組合せだと保証した。私がブッダ・レディと考えるようになった女性は統一教会の会員ではなかった。文鮮明が神と定期的に直接交信している「再臨の主」ならば、なぜ仏教の占い師に忠告を求めて相談しなければならないのか、そんな考えは私や私の両親の頭には一度も浮かばなかった。

おまえは私の息子孝進と結婚したいかね、と「お父様」は尋ねた。私はためらわなかった。「真の家庭」とのマッチング、それはすべての統一教会員の娘の夢だった。文孝進の妻となることは、私がいつの日か教会の「お母様」になることを意味した。私は恐れ多く、また誇り高く感じた。孝進自身は、女の子の考えるプリンス・オブ・チャーミングとは似ても似つかないことは、私の心に浮かびさえしなかった。

「はい、お父様」と私は、視線をあげて、彼の目を見ながら言った。彼は言った。「この子はお母様よりかわいい」私はそれが聞こえなかったふりをしたが、文夫人がどう思っているかと疑間に思わずにはいられなかった。私には彼女の顔をちらっと見る度胸もなかった。

生まれてからずっと、私は家族や友人からかわいいと言われてきた。もちろん私よりもかわいい少女は大勢いた。けれども私は自分の見た目がよいことを知っており、文師が同じように言うのを聞いてうれしかった。なぜ文鮮明が長男と結婚させるために私を選んだのか、その理由を正確に知ったことはない。私はかわいらしく、よい家庭に生まれたよい生徒だった。当時、それで私には充分な説明になっていた。

年を経るにつれて、私は自分が選ばれた第一の理由は、私の若さと純朴さだったと信じるようになった。私はメシア文鮮明が結婚したときの韓鶴子よりも若かった。文鮮明の理想の妻は、彼が彼女を自分の望む女に形作っていくあいだ、それに従うのに充分若く、受動的な幼い娘だった。時は証明した。私はたしかに若かったが、受動的とはほど遠かったことを。

孝進は隣の部屋で待っていた。文師は私を彼と会いにいかせた。私は、メシアの息子はもちろんのこと、男の子とふたりきりになったことは一度もなかった。彼は私にソファーの自分の横にすわるよう言った。彼は私の手をとった。私はリラックスしようとしたが、あまりにも内気だった。おたがいに言うことはなにもなかった。恐ろしい数分のあと、孝進は両親のところに戻らなければならないと言った。

私たちふたりは居間にもどり、そこで文鮮明はお祈りをおこなった。私たちは全員で手をつないだ。文夫人は自分の手からルビーとダイヤの指輪をはずして、私たちの婚約を固めるために、私の指にはめた。文夫妻はどちらも涙を流し、孝進がいまや自分はメシアの息子にふさわしいことを証明するだろうという希望を口にした。

両親と私が家に帰るとき、母は車に乗り込もうとして頭を強く打った。私たちの文化は迷信深い文化である。そのあとの歳月、私と母は何度も尋ねあった。あのときぶつけたのを、来るべき苦しみの前兆と見なさなかったのはなぜなのか、と。

__婚約から一か月後、著者は孝進との「聖婚」のため、アメリカに渡った。__

ニューヨーク市から、マンハッタンの会社で働く重役やエリートがハドソン川沿いの古風な田園にホームを構える豊かな郊外都市を抜けてウエストチェスター郡まで北に四十分、私たちは沈黙のなか、車を走らせた。

鋳鉄の黒い門をくぐったあと、私はますます関心をもって見始めた。ついに「イーストガーデン」にきたのだ。孝進は警備室の警備員に会釈をし、長く曲がりくねった道を走らせていった。私はこの場所を長い歳月、うやうやしく見つめてきたのである。韓国の私たちの家には、アメリカの屋敷の緑の芝生に腰をおろす「真の家庭」の写真が飾られていた。私はその写真をよく見つめ、そこに撮影されている人びとを完璧と信じる私の心は揺らぐことがなかった。高級な服を着て、豪華な邸宅の前でポーズを取る彼らは理想の家庭を表し、私たちはその模範を見習えるようにと祈った。ティーンエイジャーがロックスターの写真を宝物にするように、私はその写真を宝物にしていた。

文鮮明夫妻と、彼らの十二人の子供のうち、年長の二人が、私たちを扉のところで出迎えた。広い玄関の間をぬけて「黄色の部屋」と呼ばれる美しい日光浴室へと案内されているとき、私はもう一台の車の音を聞いた。私の両親はどこにいるのだろう?彼らや教会の長老たちはいつくるのだろう? 私ひとりで文夫妻と話さなければならないなんて、どうしよう!

「黄色の部屋」で、私たちは私の旅行について儀礼的な言葉をかわした。私は微笑み、ほとんど話さず、視線を落としていた。いかに緊張していたか、いくら言っても言いつくすことはできない。「真の家庭」と単身で同席したことはなかった。恐怖と畏敬が混じり合い、私はほとんど麻痺していた。両親の到着を報せるドアの音を聞いたときはほっとした。

両親が階下で話しているあいだ、孝進は邸宅のなかを簡単に案内した。邸宅は広大だったが、それでも子供たちとその子守とではち切れそうに見えた。私がアメリカに来たとき、文夫人は十三番目の子供を身ごもっていた。

食卓でビジネスの話

文一家に別れを告げ、運転手が私と両親を、「イーストガーデン」から数分のところに教会が所有する来客用の屋敷「ベルベディア」まで連れていったときには、とうに真夜中を過ぎていた。まず両親がひと部屋に通され、そのあと私は廊下の先のこれまで見たなかで最高に美しい寝室に案内された。ピンクとクリームの色合いで装飾された部屋は、王女が使うにふさわしかった。クィーンサイズのベッドに加えて、居間部分には大きなソファーとすわりごこちのよい肘掛け椅子があった。クリスタルのシャンデリアとウォークイン・クローゼツトがふたつ、それは私が子供のときにソウルで借りていた部屋のいくつかよりも広かった。浴室は広く、もとからある青と白の手描きタイルは、邸宅が建てられた一九二〇年代の優雅さを留めていた。

こんな部屋は見たこともなかった。テレビまであった。私はスイッチをいじくりまわし、英語はひとこともわからなかったけれども、すぐに自分がなにかコマーシャルを見ているのだと気づいた。ドッグフードのコマーシャルだと理解したときの自分の表情を写真に撮っておきたかったものだ。犬のための特別の食べ物? 犬が茶色のお団子で一杯のボウルまでキッチンの床を飛び跳ねてくる光景から私は目が離せなかった。韓国では犬は食卓の残り物を食べる。アメリカでの最初の夜、私は驚異の念に包まれて眠りについた――自分は、犬が自分専用の料理を食べるほど豊かな国に住んでいるのだ!

翌朝、運転手がもどってきて、私と両親とを文家の朝食に連れていった。文鮮明は自分の事業と教会の用事を、ここ「イーストガーデン」の板張りの食堂で、朝食時に取りしきる。毎朝、幹部たちがきて、世界中で展開している彼の事業について韓国語で報告をする。長い長方形の食卓で文鮮明はどの計画に資金を提供するか、どの会社を買収するか、どの人物を昇進させるか、あるいは降格させるかを決める。

文家の子供たちは両親と一緒には食事をしない。私は、年下の子供たちが新しい姉をちらっと見ようと、キッチンの扉からのぞいているのに気づいた。彼らの声に心暖められたが、小さいほうの子供たちが韓国語を話さないのを知って衝撃を受けた。文鮮明は、韓国語は天の王国の普遍言語だと教えている。私は世界中の会員に韓国語学習が奨励されていることを知っていた。だから、私が神の言葉と教えられてきたものを、文夫妻が自分たちの子供に教えるのに失敗したことには当惑を覚えた。

若さに嫉妬する「お母様」

続く四日間を、私は一連の夢の場面のように過ごした。私は、文夫妻を怒らせるような間違いをしないことだけを気にかけながら、言われたことをした。

文夫人は私と母を、郊外のモールに買物に連れていった。こんなにたくさんの店を見たのは初めてだった。文夫人の足は最高級の店へと向かいがちだった。ニーマン・マーカスで、彼女は私に試着するようにと、暗い色のおばさっぽい色気のないドレスを選んだ。自分には明るい赤とロイヤル・ブルーの服を選んだ。私は、彼女が私の若さを不快に思っているのではないかと思った。おそらくは夫が婚約の日、私のことを彼女よりもかわいいと言うのを聞いたのだろう。

韓鶴子のような驚くべき女性が、だれかに、とくに私のような女学生に嫉妬するなど、私には想像しがたかった。文鮮明と結婚したときの彼女は、いまの私よりわずかに一歳年上なだけだった。三十八歳で十三人目の子供を妊娠し、彼女の肌はいまだにしわひとつなく、顔立ちは絶世の美女のものだった。

彼女は表面的には私に気前よく、その最初の週、私を自分の部屋に呼んで、もう着ないドレス一着と美しい金の鎖をくれた。私はドレスを試着するとき、浴室でその鎖を外し、誤ってシンクの上に忘れてしまった。彼女はあとでネックレスをメイドにもたせて、ベルベディアの私のところまで届けてきた。文夫人は私に自分の洋服だんすと財布は開いてくれた。だが、私は最初から、彼女の心は閉じられたと感じた。

文家の子供たちの学校の予定と合わせるために、結婚式は一月七日に決められていた。結婚許可証はなかった。私はニューヨーク州の定める結婚の法定年齢より一歳若かった。孝進と私の「聖婚」は法的に結ばれたものではなかった。そのことを私は知らなかったし、気にもとめなかった。文鮮明の権威だけが重要だった。

私たちはその朝、文夫妻と朝食をとった。母は私に食べるよう言った。長い一日になるだろう。二種類の式が予定されていた。西洋式の儀式がベルベディアの図書室でおこなわれる。私は白のロングドレスを着て、ベールをかぶる。そのあと、伝統的な韓国式の結婚式があり、孝進と私は生まれ故郷の伝統的な結婚衣装を着る。続いてニューヨーク市で披露宴がある。

母は文夫人に、私の髪のセットとメイクアップを美容師にやってもらうかどうか尋ねた。文夫人は言った。お金の無駄よ。仁進(孝進の妹)が手伝うでしょう。

仁進は私の顔に粉をふりながら、いくつか忠告した。もし文家の子供たち、とくにあなたの夫とうまくやりたいのなら、あなたは変わらなければいけない。それも急いで。「私は孝進のことをだれよりもよく知っているわ」と彼女は私に言った。「彼はおとなしい女の子は嫌いよ。わいわい騒ぐのが好き、パーティが好きなの。もし彼を幸せにしたいなら、もっと外向的にならなきゃ」

結婚式直前に、私を見に立ち寄ったとき、孝進は充分に満足したように見えた。けれども私には、自分が彼の幸福の源泉ではないことがわかっていた。

「気持ちよくなかったか?」

私が図書室と未来の夫へと続ぐ長い廊下をひとり歩いていくとき、年輩の韓国人女性がささやいた。「微笑んではだめよ。さもないと最初の子は女の子になるから」この指示に従うのは難しくはなかった。私の文化では、女の子の誕生が大きな落胆で迎えられるのを知っていたからばかりではない。

私の結婚の日は私の人生でもっとも幸せな日と考えられていた。しかし私はなにも感じなかった。自分のウェディング・アルバムを見るとき、私は少女だった自分のためにすすり泣きたくなる。写真のなかの私は、記憶のなかで感じるよりもなお惨めに見える。

図書室に入り、白の儀式服を着た文鮮明夫妻のほうへと部屋のなかを進んでいくとき、両側には人びとがひしめき合っていた。それは厳粛な部屋だった。その暗い羽目板の壁には読まれることのない古書が並び、高い天井からはシャンデリアが下がっていた。このような舞台のなかでは、神が私のために、そして神から地上に天国を築くよう任せられた「真の家庭」の未来のために立てた計画を実行しているのだと信じずにはいられなかった。文孝進と洪蘭淑の結婚は、愚かな、人間の愛の縁組ではない。神と文鮮明が、私たちを結びつけることによって、それを定めたのだ。

ベルベディアの階上でおこなわれた韓国風の儀式はより小人数で、出席者は家族と教会幹部だった。私は儀礼どおり頬を赤く塗るのを忘れ、文夫人とまわりの女性たちから注意された。

マンハッタン。センターの宴会場で開かれる技露宴のために着替えるよう、運転手が孝進と私とを「イーストガーデン」へと運んだ。彼は私たちを、邸宅から続く丘の上の小さな石造りの家でおろした。白いポーチと魅力的な石のファサードとで、家はなにかおとぎ話から出てきたように見えた。孝進と私はここで暮らすのだ。私たちはここをコテージハウスと呼んだ。

孝進はどうしてもセックスをしたがった。私は夜まで待ってくれるように頼んだ――「真のご父母様」は、私たちが一時間以内で用意をするよう待っている――しかし、彼は先延ばしにしようとはしなかった。私は彼の前で裸になりたくなかった。私は服を脱ぐためにベツドに滑り込んだ。私は続く十四年間、この習慣を続けた。

母がくれた本を読んでいたが、性交渉の衝撃については、まったく準備ができていなかった。孝進が私の上に乗ったとき、私にはなにが起こるのかわからなかった。彼は処女を奪うという予感に興奮し、とても乱暴だった。彼は私になにをするか、どこを触るかを指示した。私はただ彼の指示に従った。彼が私のなかに入ってきたとき、私にできたのは痛みのために叫ばないことだけだった。彼が終えるまでにたいした時間はかからなかったが、何時間ものあいだ、私の内側は痛みで燃えるようだった。「これがセックスなんだわ」と私は思い続けた。

私は痛みと疲労と屈辱から泣き始めた。私たちが待たなかったのは間違いだと感じていた。孝進は私を黙らせようとした。気持ちよくなかったか? 私は、女性の痛みを表すのに幼児言葉を使って、とても「痛かった」と言った。彼がそんな反応を聞いたのは初めてだと言ったので、韓国で聞いていた噂は本当だとわかった。孝進には愛人が大勢いる。彼が自分の罪を、こんなふうに無神経で傲慢な態度で告白するのに私は衝撃を受け、傷ついた。彼の鋭い声と、怒った叱責の言葉が無理やり泣きやめさせるまで、私はさらにひどく泣き続けた。少なくとも私はセックスがなにで、私の夫がだれかを知った。セックスはひどく、夫はそれよりましではなかった。

私たちが服を着ているあいだに、厨一房係の姉妹が「真のご父母様」が車で待っていると呼んだ。私たちは階下に走りおり、黒いリムジンのフロントシートに乗り込んだ。文夫人は私を非難するように見た。「なぜ遅れたの?」と彼女はがみがみ言った。「待っている人たちがいるのよ」孝進はなにも言わなかったが、私たちの赤く染まった顔と急いで着た服とが、私たちの行為を暴き出していた。私は文夫妻が後部座席にいて、私の屈辱を見られないことがありがたかった。

ラスベガスの教祖

私たちの新婚旅行は、普通の新婚旅行ではなかった。私たちは、夫と妻と文鮮明の個人的補佐ピーター・キムとで奇妙な二人組を構成していた。文鮮明はピーター・キムに五十ドルを渡し、私たちをフロリダまで車で連れていくよう指示した。

文鮮明は、私がアメリカの一部を見られるようにと、自動車旅行を勧めたが、孝進はすぐにこの計画にも我慢できなくなった。彼は「イーストガーデン」の警備員のひとりをフロリダまで飛行機で呼びつけ、車を引き取らせた。彼は私に言った。おれたちは飛行機でラスベガスにいく。

私はラスベガスがどこで、なにかまったく知らなかったが、孝進もピーター・キムもわざわざ説明する手間はとらなかった。ふたりのどちらも、文夫妻と私の両親がそこで休暇を過ごしていることを教えてはくれなかった。

ラスベガスがギャンブラーの天国だと知ったとき、私はさらに混乱した。ホテルのレストランやカジノにはスロット・マシーンがあった。このような場所で、私たちはなにをしているのかしら? 統一教会の教えでは賭事は厳格に禁じられている。いかなる種類の賭も家族を害する社会悪で、文明の衰退に貢献する。それではなぜ、「真の家庭」の「お母様」韓鶴子はコインの入ったカップを揺すりながら、一枚また一枚と夢中になってコインをスロット・マシーンに入れているのか?「再臨のメシア」文鮮明、神殿から両替商を追い出した神聖な男の後継者が、何時間もブラックジャックのテーブルで過ごすのか?

私には尋ねる勇気はなかった。けれども尋ねる必要はなかった。私が罪の穴蔵と教えられた場所に私たちがいる理由を、文鮮明は喜んで説明してくれた。「再臨の主」として罪人たちを救うために、彼らと混じり合うことが自分の義務だ、と彼は言った。おまえは、私が自分でブラックジャックのテーブルに座って賭けているのではないことに気づいただろう。ピーター・キムがかわりに座り、文鮮明が彼のうしろの位置から指示するのに従って、賭け金をおいている。「だから、私が自分で実際に賭けてはいないのがわかるだろう」と彼は私に言った。

たとえ十五歳でも、たとえメシアの口から言われたものでも、私には詭弁は詭弁だとわかった。

▲ 1990年11月、マンハッタンにあるニューヨーカー・ホテルの私たちの専用スイート・ルームにて。夫・孝進と私、子供たち。私たちは統一教会の正式な礼服を着ていろ。一般会員は白い服を着る。文鮮明の家族の服は金モールで飾られている

III 地獄のような生活

「イーストガーデン」にもどったとき、統一教会員の目から見れば、私は既婚婦人だった。しかし、どう見ても、相変わらず学校教育の必要な子供でもあった。

私の夫は十九歳でいまだに高校を終えていなかったが、彼を別にすれば、学齢にある文鮮明の子供たちはタリータウンの私立学校に通っていた。文夫人ははっきりと言った。おまえのために年に四千五百ドルのハックリー・スクールの学費を払うつもりはない。公立学校でたくさんよ。

私は文夫妻に朝食の食卓で挨拶するために、毎朝六時に起きた。邸宅の厨一房では、朝は大騒ぎだった。文夫妻が何時に下におりてくるかは、だれもはっきりとは知らなかったが、夫妻はおりてくるとすぐに食事が出てくることを期待していた。二人の料理人と二人の手伝いがメインコースを準備していた。しかし、よくあることだったが、文夫妻が別のものをほしがると大慌てだった。

朝、私はふつうとても疲れていた。なぜならば孝進は十二時前に帰ることは決してなかったし、帰るとセックスを要求するからだった。彼はしばしば酔っぱらい、テキーラとしけた煙草の匂いをさせながら、コテージハウスの階段をよろめきあがってきた。私は、放っておいてくれることを期待して、寝たふりをしたが、それはめったになかった。私は彼の要求に奉仕するためにそこにいた。私自身の要求は問題ではなかった。

朝は部屋のなかをつま先立ちで歩き回った。もっとも夫を起こす危険はほとんどなかったが。彼は昼過ぎまでぐっすり眠っていた。ときには私が学校からもどってきてもまだ寝ていた。彼は起きあがると、シャワーを浴び、それからマンハッタンにもどって、お気に入りのナイトクラブ、ラウンジ、コリアン・バーを巡り歩く。十九歳でも、なじみの韓国人経営のバーで酒を出してもらうのには困らなかった。当時十五歳だった弟の興進と十六歳の妹の仁進を、深夜の酒飲み旅行に連れていくこともあった。

一度だけ、私を誘ったことがある。私たちは車で、たばこの煙の充満するコリアン・ナイトクラブにいった。文一家の子供たちが常連なのは明らかで、ホステスはみんな親しげに挨拶した。ウェイトレスが孝進にゴールド・テキーラのボトル一本とマールボロ・ライトを一箱もってきた。仁進と興進は孝進とどんどん飲み、私はそのあいだ、コカ・コーラをすすっていた。

私は泣くまいとしたが、必死の努力にもかかわらず、涙が出てきた。私たちは、こんな場所でなにをしているのだろう? 子供時代ずっと、私は統一教会の会員はバーにはいかない、文鮮明の信徒はアルコールを飲まないし、たばこは吸わないと教えられてきた。「お父様」が世界中を旅して非難している行動を、文鮮明の「真の子女様」がおこなっているあいだ、どうして私は彼らと一緒にこの場所にすわっていることができるだろう?

「おまえはなんでこうなんだ?」と孝進はうんざりして別のテーブルに移る前に聞いた。「みんなが楽しんでるのを台無しにしてる。おれたちは楽しみにきたんだ。おまえの子守をしにきたんじゃない」仁進は私の横の椅子に腰をおろした。「泣きやめないと、孝進はすごく怒るわよ」と彼女は私に厳しく警告した。「あなたがこんなふうに行動していたら、彼はあなたを好きにはならないわ」

私が気を落ち着ける前に、夫は「いこう、こいつを家に連れていくぞ」と怒鳴った。「イーストガーデン」までの長いドライブのあいだ、だれも私に話しかけなかった。私は暖房のききすぎた車のなかで、彼らの軽蔑がのしかかってくるのを感じた。「泣かないで」と私は自分に言い続けた。「すぐに家に着くわ」

私は泣きながら眠りについた。それは、泣きながら眠ったあれほど多くの夜の最初の一夜だった。ベッドの横にひざまずいて、私は何時間も神に助けを祈った。「もしもあなたの意志を実現するためにここに私を送られたのなら」と私は祈った。「どうぞ私をお導きください」私は幼い心のすべてで、もしもこの世で神を失望させれば、来世では天国に神と一緒の場所を拒否されると信じていた。神のところに行けないのであれば、この世の幸せな生活に、なんのいいところがあるだろう?

翌朝早く、「お母様」が私を自室に呼びつけたとき、私のひざはカーペットにこすれて擦りむけていた。孝進やほかの子供たちはまだ家に帰っていなかった。「お母様」は知りたがった。彼らはどこにいるの?なぜおまえは一緒でないの? 彼女の床にひざまずき、私は前夜の出来事を語りながらすすり泣いた。この恐ろしい重荷を「お母様」と分かち合えることは、ほっとすることだった。もしかしたら、なにかが変わるかもしれない。

文夫人はとても怒ったが、私が期待していたように孝進に対してではなかった。彼女は私に対してかんかんに腹を立てた。おまえはばかな娘だ。自分がなんのためにアメリカに連れてこられたと思っているのだ?孝進を変えるのがおまえの役目なのだ、おまえは神と文鮮明を失望させた。孝進が家にいたいかどうかは、おまえ次第だ。

どうして彼女に言うことができただろう、彼女の息子が家にいても、少しもましではないことを? 彼はコテージハウスの居間を、自分のロックグループ「Uバンド」のために占領した。私は彼らの徹夜の練習がいやだった。彼らが演奏したり、ステレオで音楽を聴いたりすると、家全体が揺れた。ギターのチューニングの音が聞こえるとすぐに、マリファナのにおいが、私が宿題をしている二階にあがってきた。

彼女が私に小言を言うあいだ、私は口をつぐんでいた。文夫人が私の母を自室に呼びつけて、私の過ちを並べ立てたのは、そのすぐあとだった。仁進は、私が学校に結婚指輪をしていった、私が孝進の昔のガールフレンドについて聞いてまわっている、と言っている。

私はそんなことはなにもしなかった。けれども自分自身を擁護しようとすれば、文夫妻の前で、彼ら自身の子供を批判しているように見えた。そして、それは許されなかっただろう。私は実母にそう説明しようとしたが、母の唯一の忠告は、もっと注意して、「真の家庭」の感情を害さないようにしなければならないというものだった。それは不可能に思えた。私はいたるところで批判され、公平な審問なしで有罪と判決された。あまりにもたびたび偽りの告発をされたために、私は簡単には人を信じなくなった。

奉公人扱いの教会員

文恩進(文鮮明の三女)は例外だった。彼女は私より一歳年下で、やはり仁進とはあまり仲がよくなかった。私たちは、私が「イーストガーデン」にきた直後に仲良くなった。この最初の数カ月間の恩進の親切を、私はずっと感謝し続けるだろう。すべてがあまりにも新しく、私は間違ったことするのではと、心配でたまらなかった。たとえば「イーストガーデン」で最初に出席した日曜朝の敬礼式のとき、私は長い白の教会服を着たが、文家全員はスーツやドレス姿だった。私は悔しかった。その気持ちは、目立った格好をしてしまったティーンエイジャーにしかわからないだろう。私は自分の無知に困惑し、こんな簡単な習慣についても、だれも私に教えてくれなかったことに傷ついた。恩進はその役を引き受け、家族の集まりや教会の儀式ではどんなことがあるのか教えてくれた。

敬礼式は文鮮明夫妻の寝室に隣接する書斎でおこなわれた。私は自分が七歳のときから暗唱してきた誓いの言葉を、文の子供たちが知らないのに気づいてびっくりした。敬礼式のあと、教会の「姉妹」たちが「真の家族」に軽食を運んでくる。ジュース、チーズケーキ、ドーナツとデーニッシュ。文鮮明は地元の会員を集めて、六時にベルベディアで日曜の定例説教をしたが、私たちがベルベディアにいく時間まで、私は文夫妻の給仕をした。

私のような若い娘にとって、毎週文鮮明の説教を聞くことができるのはひとつの名誉だった。彼はとくに洞察力があったとか、目立ってカリスマ的だったとかいうわけではない。実のところ、彼はそのどちらでもなかった。日曜の朝、ベルベディアのあの部屋にいた私たちのほとんどが、いかにおめでたかったかは別としても、私たちの善良さによってのみ世界を変えられると本気で信じていた。私たちの信念にはある無邪気さと優しさがあったが、統一教会員を「カルト主義者」と非難するとき、それはほとんど考慮されていない。私たちはあるカルトに誘惑されたかもしれない。だが、私たちのほとんどはカルト主義者ではなかった。私たちは理想主義者だった。

家事職員団を構成していた教会員たちは、文の子供たちからプレゼントをもらうより命令を受けるほうに慣れていた。「真の家庭」は、職員を年期契約の奉公人のように扱った。厨房の「姉妹」やベビーシッターたちは天丼裏のひと部屋で、多いときには六人も眠った。わずかの報酬があたえられたが、本当の給料はなかった。警備員や庭師、文の所有地の世話をする何でも屋の男たちにとっても、状況は少しはましかどうかというところだった。文一家の態度は、おまえたちはこれほど「真の家庭」の近くで暮らせるのだから幸せ者だというものだった。この名誉と引き替えに、彼らは文家のもっとも幼い子供からもあれこれと指図をされた。「あれをもってきて」「私の服を拾って」「ベッドをなおして」

仁進は妹の恩進と私の友情を快く思っていなかったが、彼女もまた自分の目的に合うときには、私に親切にすることもできた。彼女は一度私のところにきて、夜、こっそり外出できるよう、服を貸してくれと頼んだ。仁進の部屋は邸宅の両親のスイートルームの隣にあり、「お父様」とばったり出くわす危険を冒したくない。貸していけないわけがあるかしら、と私は思った。

彼女は最近私に、午前四時ごろ、忍び足で自分の部屋に帰った話をした。まだ暗かった。部屋の反対側の椅子にすわる「お父様」を見たとき、自分の姿もはっきり見られたと思った。仁進は私に言った。文鮮明は彼女を何度も何度もたたきながら、自分は彼女を愛するがゆえにたたいているのだと強調した。彼女が「お父様」の手でたたかれるのはこれが初めてではなかった。彼女は言った。警察にいって、文鮮明を児童虐待で逮捕させる勇気があればいいのにと思ったわ。私は彼女に一番いいブルージーンズと白いアンゴラのセーターを貸し、その話で受けた衝撃を隠しておこうとした。

日本からの献金でバー通い

「真の家庭」内での新生活のすべてと同様に、文家の子供たちとその両親のあいだの不和は私を啞然とさせた。私は早いうちに、これが暖かく愛情あふれた家族だという考えは間違いだと気づいていた。彼らが霊的に完璧な状態に到達しているとしても、日常の彼らの関係にそれを見いだすのは難しかった。たとえばもっとも幼い子供でさえ、日曜の午前五時の家族の敬礼式に集まるよう言われていたが、幼い子たちは

眠く、ときには不機嫌だった。女たちは最初の数分間、子供たちを落ち着かせようとして過ごした。私たちがすぐに子供たちを黙らせられないと、文鮮明はかんかんに腹を立てた。文鮮明が自分の子供のひとりを黙らせようとたたくのは何度も目撃したが、初めてそれを見たときの嫌悪感を思い出す。もちろん、彼の平手打ちは、子供たちをますます泣かせるだけだった。

孝進は「お父様」と「お母様」に対する軽蔑を決して隠そうとはしなかった。彼は彼らを便利な現金の引き出し口座以上には見ていなかったようだ。結婚当初、私たちには当座預金口座も決まったお小遣いもなかった。「お母様」が不定期に、ただ私たちにここで一千ドル、あちらで二千ドルとお金を手渡した。子供の誕生日や教会の祝日には、日本人その他の教会幹部たちが、「真の家庭」への「献金」として何千ドルも手にして屋敷にやってきた。現金は直接文夫人の寝室のクローゼットの金庫に入れられた。

のちに、文夫人は私に、孝進の家族を養うためのお金の提供は日本の基金調達者に割り当てられていると言った。この基金はそのために定期的に送られてくる。この仕掛けがどうなっているのか、私にはさっぱりわからなかった。お金は直接私たちのところにはこなかった。一九八〇年代中頃、「真の家庭信託」に預けられたお金は、孝進その他の成人した子供たちに、毎月、電信送金されてきた。孝進は、毎月約七千ドルほどを受け取っていたが、それは私たちがタリータウンのファースト・フィデリティ銀行に開いた共同名義の当座預金口座に直接振り込まれてきた。このお金の特定の出所について、「日本」以上のことは私には決して明らかにはならなかった。

孝進は定期的に「お母様」のところに大金をもらいにいった。私が言えるかぎりでは、彼女は一度も「だめ」と言ったことはない。彼はお金を私たちの寝室のクローゼットにしまい、バーにいくときはいつも、彼の現金保管所から現金をつかみだした。

ある晩、いつものようにマンハッタンに夜遊びに出かけようとしていた孝進が突然わめき出し、部屋中にものを投げ始めたことがある。私は脅えた。「殺してやる、この売女め」と孝進はクローゼットをかき回し、衣類をハンガーから、ネクタイをネクタイかけからたたき落としながら叫んだ。「私がなにをしたの?」と私はつかえつっかえ言った。「おまえじゃない、ばか。おふくろだ。あいつはおれの人生をめちゃめちゃにしようとしている」

彼のお金がなくなっていた。彼は、「お母様」が息子の飲酒を制限するためにコテージハウスにきて、お金をもっていったと考えた。私には信じられなかった。文鮮明や文夫人が、自分の子供たちのすさんだ行動になにか制限を加えようとした証拠はなにも見ていなかった。

くしゃくしゃにされた衣類を捨い上げながら、私は靴のあいだにはまりこんだ札束をクローゼツトの床に見つけた。コートのポケットから落ちたにちがいない。六千ドル以上あった。孝進は金を私の手から奪い取り、侮辱の言葉をとぎれなく吐き続けて「お母様」を非難しながら、ほとんどドアを蝶番からもぎ取りそうな勢いで、バーヘ出かけていった。

夫にヘルペスをうつされる

私にとって学校は難しくはあっても、コテージハウスの混乱に比べれば、正気の避難場所だった。私は韓国出身の「祝福子女」たちとお昼の食事をし、ときには一緒に勉強もした。孝進の妻という私の地位は「私たちの関係を堅苦しいものとし、本当の友情を排除した。

ある午後、韓国人同級生ふたりが私と勉強するためにコテージハウスにやってきた。彼女たちは家を案内してくれと言った。私は、「Uバンド」のギターやアンプ、ドラムでいっぱいの練習室を見せた。寝室と文夫人が私のために机と本棚をおいてくれた勉強部屋を見せた。

「でも、あなた、どこで寝るの?」と女の子のひとりが尋ねた。「もちろん、寝室よ」と私は言い、言ったあとで、ふたりがクィーンサイズのベッドをじっと見ているのに気づいた。教会の会員として、彼女たちは私と孝進の結婚を知っていたが、おそらく実際に夜の夫婦生活があるとは思っていなかったのだろう。その考えがそれほど愚かな仮定でないことは、いまの私には理解できる。ニューヨーク州の承諾年齢(結婚・性交への女子の承諾が有効だとされる年齢)は十七歳である。孝進は強姦罪で逮捕されかねなかった。

「祝福子女」のひとりがテレビをつけ、X指定のビデオが画面に現れたとき、私の当惑は恥辱に変わった。私は、孝進がビデオを使うのを見たこともなかった。私はテレビのキャビネットを調べた。それは同じような映画でいっぱいだった。あとで私がポルノビデオのことを問いつめたとき、孝進はただ笑っただけだった。彼ははっきり言った。自分は、娯楽でも実生活でも、変化のあるセックスが好きだ、おまえも知ってるはずだ。おれはひとりの女、とくにおまえのようなお上品ぶった信心深い小娘では決して満足できない。

孝進は私の性的未熟さを自分の母親にこぼしさえした。彼女はある日、私を呼んで、妻としての私の務めについて話した。とても気詰まりな雰囲気だった。昼間は貴婦人、夜は女であれ、という彼女の婉曲話法についていくのは難しかった。私たちは昼間は夫の友でなければならない。だが夜は夫の気まぐれを満足させねばないない、と彼女は言った。さもないと、彼らは脇道にそれる。夫が脇道にそれるのは、妻が彼を満足させられないからだ。私は孝進の望むような女になろうと、もっと努力しなければならない。私は混乱した。文鮮明が私を選んだのは私の無垢ゆえではないのか?いま私は妖婦になることを期待されているのか? 十五歳で?

私は真実を見始めていた。私たちの結婚はごまかしだった。孝進は結婚に妥協した。けれども、これまでの生活を改めるつもりはさらさいなかった。私は孝進がよくいくコリアン・バーのホステスと関係しているのではと疑ったが、なんの証拠もなかった。彼が一晩中帰ってこなかったとき、なにをしていたかと尋ねれば、メシアの息子に質問するとは厚かましいやつだという答えが返ってきた。私は目を開けてベッドに横たわり、彼の車の音を聞いたと思ったが、それは風の音にすぎなかった。

結婚直後に、私は彼の早熟なライフスタイルについて肉体的な証拠を得たが、それに気づくには無知すぎた。結婚後数週間のうちに、性器に痛みをともなう水疱ができ始めた。このような恐ろしい痛みの原因がなにか、私には思いもつかなかった。おそらくそれは性行為の当たり前の反応なのかもしれない。おそらくは神経的な反応かもしれない。

もちろんそんなものではなかった。文孝進は私にヘルペスをうつしたのだった。何年ものあいだ、私は発疹が出るたびに、レーザー治療を受け、局所薬を塗らねばならなかった。レーザー治療が、感染部位の敏感な皮膚を不注意に焼いてしまったあと、私は一晩中、暖かな浴槽に入って過ごした。孝進はその夜、私が浴槽のなかで、死の苦しみに泣いているのを見ながら、痛みの本当の原因は決して教えてくれなかった。私の婦人科医が、私は性行為感染症に苦しんでいるとはっきり告げたのは、何年も経ってからのことである。彼女は言った。あなたは知っておく必要があります。なぜならばこのエイズの時代に、孝進の不貞は、彼の魂にとって危険なだけではないからだ。それは私の命にとっても危険だった。

けれども一九八二年春には、進が私を愛していないということしか知らなかった。結婚式から数週間も経たないうちに、彼は私に、おたがいの人生をめちゃめちゃにしないために、私たちは別々の道をいくべきだと言った。私は呆然とし、涙ながらに答えた。「そんなこと、私たちにはできないわ。お父様が私たちをマッチングなさったんです。お父様は私たちは一緒に生きなければならないとおっしゃいました。私たちはどうしても別れることはできません」このとき孝進は、私の選択には反対したこと、私とのマッチングは一度も望まなかったこと、結婚に同意したのはただ両親を喜ばせるためだけだったことを告げた。彼は言った。自分には韓国にガールフレンドがいる。そして彼女をあきらめるつもりはない。

妊娠と夫の愛人

結婚後数週間して、孝進はなぜいくのか、いつ帰ってくるのか、私にひとことの言葉も残さず、ソウルに出発した。彼は何カ月も帰ってこなかった。ある朝、彼の弟の誕生祝いのあいだに、私は突然気分が悪くなったが、そのときも彼はいなかった。私の母は私が疑いもしなかったことに本能的に気づき、私を助けて食卓から立たせた。私は妊娠していた。

もうすぐ父親になると知っても、孝進はソウルから急いで帰ってこようとはしなかった。彼は私に電話もしなければ、手紙を書いてもこなかった。妊娠について話すために電話をしてくるときは、孝進は私ではなく、「お父様」の補佐ピーター・キムと話した。孝進はピーター・キムに言った。自分たちは法的に結婚していないのだから、自分にはなんの義務もない、というのがおれの立場だ。自分は教会員ではないガールフレンドと結婚するつもりだ。文夫妻が赤ん坊と私の面倒を見たいというなら、勝手にどうぞ。私はとても脅えた。孝進にはそんなことができるのだろうか?

彼がどこにいるのか、私には思いもつかなかった。あとになって知ったのだが、彼は私たちが結婚祝いに受け取った金で、「フィアンセ」をアメリカに呼び寄せ、マンハッタンにふたりのためのアパートを借りていた。韓国から「イーストガーデン」に帰ってくると、彼は文夫妻に、自分は自分が選んだ女と暮らすつもりだと告げた。両親のどちらも、彼を止めるため、なんの試みもしなかった。私はいつも文夫妻は自分たちの息子のことを恐れていると思っていた。

そのかわりに、「真のご父母様」は私を呼びだした。私は彼らの前でひざまずき、頭をさげ、視線を落としていた。私は彼らが私を抱きじめてくれることを期待していた。彼らが私を安心させてくれることを祈っていた。反対に文鮮明は私を激しく非難した。これほど怒った彼を見たことはなかった。彼の顔は怒りでゆがみ、真っ赤だった。おまえはどうしてこんなことが起こるままにしていたのか?孝進からこれほど嫌われるとは、おまえはなにをしたのか?おまえはなぜ孝進を幸せにできないのか?

私は文鮮明が私を殴るのを恐れて、顔を上げなかった。文夫人は彼を落ち着かせようとしたが、「お父様」は怒りを鎮めなかった。おまえは妻として失敗した。おまえは女として失敗した。孝進がおまえを捨てたのはおまえ自身の過ちだ。

私は文鮮明の怒りに恐れをなしたが、また不当に非難されて傷ついてもいた。涙が私の頬を熱く濡らした。私は「再臨の主」の前で黙り、ひざまずいていた。けれども私に対する彼の不当な攻撃に、内側は煮えくり返っていた。ようやく彼は「出ていけ」と叫び、私は急いで立ち上がった。涙でなにも見えず、コテージハウスまでずっと走っていった。

*単行本『わが父文鮮明の正体』(洪蘭淑)は十月下旬に小社より刊行予定です。

Korean

홍난숙 – 미국 CBS TV 60분

홍난숙은 1998년에 미국 CBS TV 60분 프로그램에 출연하기도 하였다.

English

▲ Nansook Hong: In The Shadow Of The Moons: My Life in the Reverend Sun Myung Moon’s Family (1998)

▲ 洪蘭淑:『月たちの影で– 私が過ごした牧師文鮮明一家との日々』 (1998)

In the Shadow of the Moons book, part 1

In the Shadow of the Moons book, part 2

In the Shadow of the Moons book, part 3

In the Shadow of the Moons book, part 4

Nansook Hong ‘60 minutes’ and radio interview with Rachael Kohn

Nansook Hong interviewed by Herbert Rosedale

Nansook Hong “I snatched my children from Sun Myung Moon”

Nansook Hong – The Dark Side of the Moons

Sam Park reveals Moon’s hidden history (2014)

Español / Spanish

Nansook Hong entrevistada en español

‘A la Sombra de los Moon’ por Nansook Hong – parte 1

‘A la Sombra de los Moon’ por Nansook Hong – parte 2

Transcripción del video de Sam Park 2014

Actividades de la Secta Moon en países de habla hispana

Una mujer japonesa fue reclutada por la Federación de Familias y luego vendida a un granjero coreano

Teología de Sun Myung Moon para sus rituales sexuales – en español

‘El Imperio Moon’ por Jean-François Boyer

Français / French

L’ombre de Moon par Nansook Hong (Auteur)

(1998)

Editions N° 1 ISBN-10: 2-86391-883-4

« L’ombre de Moon » par Nansook Hong – Part 1

« L’ombre de Moon » par Nansook Hong – Part 2

« L’ombre de Moon » par Nansook Hong – Part 3

« L’ombre de Moon » par Nansook Hong – Part 4

J’ai arraché mes enfants à Moon – Nansook Hong

Transcription de Sam Park vidéo

L’empire Moon – Jean-François Boyer

Deutsch / German

Ich schaue nicht zurück Hong Nansook (Autor)

(2000 und 2002)

Verlag: Bastei Lübbe

ISBN-10: 3404614461

ISBN-13: 978-3404614462

Nansook Hong – Ich schaue nicht zurück – Teil 1

Nansook Hong – Ich schaue nicht zurück – Teil 2

Nansook Hong – Ich schaue nicht zurück – Teil 3

Nansook Hong – Ich schaue nicht zurück – Teil 4

Niederschrift von Sam Parks Video