▲ ニューヨーク州ドブス・フエリーの私立高校マスターズを卒業する日、ー番上の子を抱く私

第3章 「真の子女様」と兄の結婚

リトルエンジェルス芸術学院は韓国で最高の芸術・芸能学校のひとつである。これは統一教会が所有、運営しているが、この小・中学校と文鮮明師の関係をあからさまに示すものはなにもない。教師と学生のほとんどが統一教会員ではなく、カリキュラムに宗教はない。

文師が世界中で運営する機関の多くと同様に、リトルエンジェルス芸術学院は、その創始者の祖国においてさえ、いまだに深い不信の念で見られているカルトとの関係を宣伝はしていない。

私は兄に続いて、リトルエンジェルス芸術学院の六年生に入学した。不規則に展開したキャンパスには、当時七年生から十二年生までの教室があった。その後、キャンパスは広がり、初等クラスも収容するようになった。

学校は私たちの家から十五マィルほど離れたソゥル市のはずれにあった。兄と私は家を朝七時に出て、五二二番の市バスに乗った。バスはいつも仕事にいく大人や重い学生鞠を抱えた学生たちで満員だった。四台か五台のバスが混雑のため、あとふたりの乗客さえ乗せられずに、私たちの前を通り過ぎていくのがいつものことだった。私たちは苦しくなるまで息を詰めて、バスが停まってくれるように祈った。

リトルエンジェルス芸術学院では遅刻は許されなかった。遅れてきた生徒は校長室の外のコンクリー卜のベンチで、両腕を頭の上に挙げて三十分間すわらせられた。そのあと、自分が遅刻したために、授業が中断したことを教師と同級生に謝罪する手紙を書くよう求められた。

バス停への往復には、兄は必ず私に自分の数歩あとを歩かせた。世界のどこでも同じように、ソゥルでも年ごろの少年にとって、妹と一緒のところを見られるのは恥ずかしいことだった。私は喜んで従った。私は兄に堅苦しい敬意をもって接したが、教会員ではない友人たちは、それを奇妙で愉快だと思った。兄に話しかけるときは、韓国の子供たちが大人に対して使う呼びかけ方を使いさえした。

兄に対する私の関係は、多くの点で、両親のあいだの関係をなぞっていた。韓国は厳格な父権制文化である。私の父は優しい人だったが、平等主義者ではなかった。彼は議論の余地なきわが家の長だった。父の立場は統一教会の教えによって強化されていた。結婚はたがいを尊重するものだが、人類が神に対し「対象者」の位置にいるように、妻は夫に対し「相対者」の位置にいる。私は父と母のあいだの力関係に一度も疑問をもたず、無意識のうちに、兄に対する自分の態度を両親の例になぞらえていた。

私が中学生になるころには、文師と家族はアメリカ合衆国に移っていた。彼が信者たちに告げたところによると、彼は一九七一年、神からアメリカに渡るよう指示されたと言う。なぜならば、アメリカ合衆国は紀元一世紀にローマを滅ぼしたのと同じ道徳的崩壊の縁に立っているからだ。

彼はアメリカを崩壊から救うためにアメリカにいった。彼は自分自身の焼き印を押した過激な反共主義と道徳的原理主義を説教にいった。合衆国中で集会を主催し、アメリカの「ジェネレーション・ギャップ」に捕らえられ、疎外された若者たちや、両親とも同世代の人びととも歩調を合わせることのできない若者たちのなかに信者を見つけた。彼らの統一教会入会は多くの場合、CARP——大学連合原理研究会——を通じておこなわれた。

CARP は一九七三年、アメリカによるカンボジアとラオスへのヴェトナム戦争拡大に対する抗議運動の絶頂期に、合衆国で設立された。共産主義の脅威に対する文師の凄まじいまでの警告は、祖国の帝国主義に激高したアメリカ人学生の耳には届かなかった。CARPの勧誘員たちは、大学のキャンパスにいた理想主義者や孤独な若者を標的にした。反戦運動に共通の大義を見いだすにはあまりにも保守的だったり、ノンポリだったりする学生は、しばしば CARP にひとつの使命を見いだした。

会員の典型は、ゥォー夕|ゲ|卜事件の聴聞会のあいだ、リチャード・M・ニクソン大統領を支持するために、ホワィトハゥスの外の歩道で祈りと断食の日を実行した、数十人のこざっばりとした身なりの若者たちだった。彼らは「許し、愛し、団結せよ」といぅ看板を掲げていた。彼らは、ワシントン・モールでの反戦デモの縁にいて、愛国心の価値と、神なき批判者に対するニクソン大統領の勇気とを称賛した。

敵に包囲された大統領に励ましを送っていないときには、アメリカのCARP会員はキャンパスや街角、空港やショッピング・セン夕ーで、文鮮明師とその神聖な使命のために花を売って、金を集めた。

「第二次世界大戦の連合国側勝利は、それ自体が終わりではない。神の摂理の視点から見れば、それはアメリカと世界とにメシアの再臨を準備させる目的をもっていた」と文鮮明は言っている。「なにが起こったか?合衆国はそのよぅな視点を認識しなかった。この国は、四十年間、放縦、享楽、破壊への道を転がり落ちてきた。ドラッグが国中に入り込んだ。若者は堕落し、ますます犯罪へと顔を向けている。フリー・セツクスは生活様式となった。しかしこれはアメリカに限られたことではない。自由世界の指導者として、アメリカは世界全体をその病で汚染してきた。なにかがこの流れを止めないかぎり、全世界は崩壊へと運命づけられている」

世界の終わりを阻止できる人間、それはもちろん文鮮明だった。この目的のために、文師自身は、数を増しつつある家族を連れて、ニューョーク州ハドソン川渓谷の古風な村タリータゥンに腰を落ち着けた。一九七二年、彼は八十五万ドルで、ゥェストチェスター郡に二十二エーカーの土地を購入した。ベルべディア邸は、この地域の美しい建築物のひとつだった。一九二〇年に建てられたスタッコの大邸宅には、十六寝室と、生活と食事のための広い部屋が六室、浴室十、レストランが開ける大きさの厨房と地下室がある。邸宅はなだらかな芝生と老木、木の橋と滝をもつーエー力ーの人工湖を見下ろしていた。プールとテニスコー卜、そして二階のタイル敷きのサンデッキからは息を吞むよぅなハドソン川の景色が見渡せた。

地所にはほかに五つの建物があり、邸宅よりほんのわずか小さいだけのキャリッジ・ハゥスも含まれた。これには十寝室と浴室三、部屋が十あった。一七三五年に建てられた五寝室のコテージと、庭師のコテージ、画家のアトリエ、娯楽用の建物、四千平方フィートのガレージと三つの大きな温室があった。

一年後、文師はべルべディアから遠くないところに、十八エーカーの地所をもぅひとつ、五十六万六千百五十ドルで購入した。中心の建物は煉瓦造りの三階建ての邸宅で、寝室は十二、浴室七、居間一、食堂、書斎、厨房、そして家の西側には広いタイル張りの日光浴室があった。文師と家族がここを住まいと定めたとき、彼はこの場所を「イーストガーデン」(東の園)と命名した。文一家はベルべディアに私的な部屋を持ち続けたが、そちらはおもに客を泊めたり、教会の行事に使った。

ハドソン川を見下ろす田舎風の「イース卜ガーデン」には、小さな建物がぽつぽつと建っていた。サニーサイド・レーンに面した入口に警備室があり、その近くの門番小屋には寝室二、浴室、居間、台所と小さな地下室があった。邸宅から丘をちよっとあがったところにあるかわいらしい石造りの家は、二寝室と浴室一、居間、食堂、書斎、台所をもち、コテージハゥスと呼ばれていた。

ニューョークは文師の活動基地だったが、彼は相変わらず韓国をよく訪れた。韓国にくると、ときには彼か、あるいはその側近のひとりがリトルエンジェルス芸術学院を訪問することもあった。それはいつも喜ばしい出来事だった。普段の授業が中断されるからでもあり、また私たちの一部が新たなるメシアと見なし、全員が学校の裕福な寄付者と知る人物を見る機会だからでもあった。

韓国の学校は日本、および太平洋沿岸諸国全体のそれとよく似ている。強調されるのは、機械的な暗記と繰り返しの練習問題である。小学校卒業時、私は高等数学はできたが、批判的に考えることはできなかった。それは教えられもしないし、評価もされない技術だった。子供たちの心は知識で満たすべき空っぽの器と考えられていた。私たちは形作るべき粘土、彫るべき彫刻だった。これは私たちの道徳的発達についても、知的発達についても事実だった。韓国の他の学校と同様に、リトルエンジェルス芸術学院でも、教育体系は権威への服従を強調していた。それは総意と一致、服従と受容を称賛した。そのために、私には、意見の相違を許さない権威主義的な宗教内の生活を送る準備がすっかり整っていたのである。

私はよく言ぅことを聞く子供だったから、勉強や音楽では苦労しなかった。私は韓国の基準ではよい生徒だった。言われたとおりピアノの練習をしたが、情熱には欠けており、それが母を悲しませているのはわかっていた。私はピアノに対する母の情熱を受け継いではいなかった。三年と六年のとき、学校のピアノ・コンテストで優勝はしたものの、コンサー卜の舞台は母の夢であり、私の夢ではなかった。

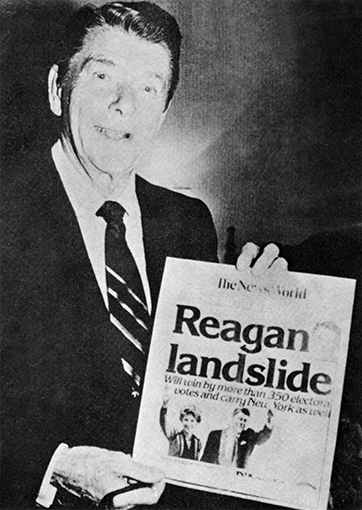

一九八〇年十一月、私たちは文師の親しい顧問のひとり、朴普熙のリトルエンジェルス芸術学院訪問のために、いつもの日課がとりやめられると聞いて喜んだ。そのころ、文師はアメリカで保守的な共和党員たちのお気に入りになっていた。彼は写真撮影のチャンスを生かす術を身につけ、できるかぎり大勢の偉大な世界的指導者たちと写真を撮っていた。これらの写真は、世界における「真のお父様」の影響力が増大しつつある具体的な証拠として、私たちに提示された。

その日、リトルエンジェルス芸術学院で、朴普熙は最近のアメリカ大統領選挙の結果に「真のお父様」があたえた影響を絶賛した。ロナルド・レーガンの写真が文の所有する新聞「ニューズ・ヮールド」の一面を飾り、朴普熙が話したよぅに、レーガンの地滑り的勝利を速報していた。私は彼の演説の内容に注目していたとは言いがたい。私は十三歳、八年生だった。国際政治は私の興味を引かなかった。私がアメリカについて知っていることは、政治より、ファッションと音楽、ポップ・力ルチャーについてだった。

▲ ロナルド・レーガン

“Reagan Landslide”

Will win by more than 350 electoral votes and carry New York as well.

彼の演説のあいだ、私の注意は隣にいた親友とのおしゃべりのほうに向けられた。彼女の両親は、私の両親のすぐあとに合同結婚式で「祝福」を受けた七十二双の夫婦に含まれている。「あなたはまだ知らないけれど、あなたは孝進様と『マッチング』(結婚相手を文鮮明に決めてもらう儀式)されるのよ」朴普熙がだらだらと話しているあいだ、彼女はこうささやいた。私は笑いを押し殺した。「そんなばかな」と私は言った。そんなことを親友が知るわけがあるだろうか?「真の子女様」の結婚相手にだれが選ばれるのかについては、いつも噂があった。しかし、そういった決定をするのは文師であり、学校の講堂での少女のくすくす笑いではない。

二年後になっても、その考えは同じようにばからしく思えた。文孝進とは数語しか言葉をかわしたことはなかった。彼と同年齢の「祝福子女」は大勢いて、十九歳になる「真の子女様」の結婚相手としては、私のような十五歳の少女よりずっとふさわしかった。私は孝進をよく知らなかったが、彼が文一家の黒い羊であることぐらいは聞いていた。彼は文一家がアメリカに移ったとき、小学生だった。韓国にいるときは、いやいやながらではあっても、とにかく勤勉な生徒だった。この若き法定推定相続人の指導者役は、文師の個人的補佐ピー夕ー・キムに命じられた。アメリ力にいくとき、孝進はソウルにいたときよりももっと大きな自由を手にしてやると誓つていた。

彼にとって、アメリカでの生活に適応するのは簡単ではなかった。夕リー夕ウンの文の屋敷内での生活はソウルにいたときよりもさらに孤立していた。文の子供たちは家では教会の長老やべビーシッ夕ーたちの世話にゆだねられ、学校ではまったくのアウトサィダーだった。

彼らは私立のハックリー校に入れられたが、そこでは「ムーニー」という身分ゆえに、からかいとあからさまな侮蔑の対象となったの孝進は学校にBB銃(空気銃)を持ち込み、数名の同級生を撃ったために、ハックリー校を退学になった。孝進は、自分がそんなことをしたのは、ただそれがおもしろいからという単純な理由以外のなにものでもないと認め、校長が自分のことを正直で愉快な生徒だと考えていると主張したが、それでも彼は退学になった。退学になったあと、彼は自分の父親との対面を恐れた。あのとき彼を断固として罰していれば、文師は私たち全員を多くの苦しみから救うことになっただろう。そのかわり、文師は孝進を宗教的迫害の犠牲者であるかのように扱った。これは、文孝進に対する責任を回避するという彼が生涯とり続けるパ夕ーンの一部だった。

文師夫妻は留守がちな親で、世界では統一教会を宣伝し、家では自分たちの子供を無視した。孝進のことはとくに難しい問題だった。彼は夫妻の長男であり、教会の長として「お父様」の地位を受け継ぐことを期待されていた。しかし態度は喧嘩腰で、長髪のロック・ギタリストは文師が心に描いていた後継者ではなかった。

孝進がハックリー校を退学になったあと、文師は彼をワシントンDC近郊の裕福な郊外都市バ—ジニア州マクリーンに送り、最古参信者のひとり、朴普熙と暮らさせた。メシアの子供たちを育てる責任は信者たちにあるというのが文師の理論だった。いずれにせよ、文師には世界の面倒をみる責任がある。自分は理想の家族の模範的父親だと主張している人間としては、奇妙な理論であり、この矛盾を孝進以上に強く感じた者はいなかった。

孝進の行動はワシントンでさらに悪くなるばかりだった。大きな公立学校で、殴り合いやそれよりなおひどいことがあった。初めて不法なドラッグに手を染めたのはワシントンにおいてである。一九八八年の教会員に向けた演説で、孝進は次のようなことを語っている。

ワシントンに行くこと、「ィーストガーデン」を離れることに、私はとても興奮した。お父様は教会外の子供たちと仲良くなるなと言ったが、私は外の人びととつながりをもちたかった。自分にとって、これは友だちを見つける機会だと思った。私はお父様がなにを望むかなど考えなかったし、気にもかけなかった。私は自分自身の友だちがほしかった。

ワシントンにいったあと、私はドラッグとかかわるようになった。これ以上乱暴者たちから圧力をかけられたくなかった。高校では拳がものを言う。私は武術をやるようになった。私はだれからも、なにも取りあげたくはなかった。学校では、彼らは群をなして動き回る。しかし、支配するのはもっとも強い子供たちだ。彼らが私を見るとき、彼らは「黄色人種」と侮辱した。だから私はさかんに喧嘩した。闘えば闘うほど、私は勝った。子供たちは私と友だちになりたがった。私の名は知れ渡った。

期待を裏切られた文師は、孝進も自分自身の文化のなかで長老たちの監督を受ければ、正道にもどるのではないかという希望を抱いて、彼を韓国に送り返した。だがそうはうまくいかなかった。汚い長髪とぴったりのブルージーンズ姿の孝進はリトルエンジェルス芸術学院の廊下ではちょっとした見ものだった。彼はロック・バンドを始め、反抗的態度で有名になっていった。

年ごろの若者にとって、他人から信用されていないカルトに属するのは、それだけで厳しいことだ。孝進の外見と態度は、残りの私たちの苦労にさらに輪をかけ、私たちは非会員の前で、彼に困惑させられた。私たちの音楽の好みはより古典に傾いていた。そのうえさらに、彼は「お父様」の厳格な行動規範をあからさまに軽視した。学校のだれもが、孝進はたばこを吸い、ガールフレンドをもち、アルコールを飲むことを知っていた。彼が不法なドラッグを使っているとささやく者もいた。彼は実際にはリトルエンジェルス芸術学院の課程を終えていない。何年もあとになって、学校がただ彼に卒業証書を送ってきただけである。

最古參の教会員、「三十六家庭」のあいだには、自分の娘を文孝進と「マッチング」させようと、激しい競争があった。教会における地位は、文鮮明とどれくらい近いかということと直接連動していた。「義理」の関係は、会員が得られるもっとも近い位置だった。たとえば金栄輝夫妻は、最古参の三家庭という自分たちの立場ゆえに、長女の金恩淑が孝進とマッチングされると期待していた。金栄輝は当時韓国統一教会会長だった。皮肉なことに、娘を孝進と結婚させたいと望んでいたこれらの夫婦でさえ、孝進のドラッグとセックス、ロック好きゆえに、男の子だろうと女の子だろうと、自分の子供たちが彼と仲良くするのをやめさせようとした。

孝進としても「霊的」な理由でマッチングされるのはごめんこうむりたかった。会員への一九八八年の演説で、彼はこんなふうな告白をしている。

韓国にいったとき、私は大勢の女の子とつきあい始めた。私はとくにひとりの女の子を本当に愛し、彼女と結婚したかった。彼女の両親は賛成していた。彼らはお父様が大金持ちだと思っていた。彼らは私たちの両方をたきつけ、私を彼らの家に招いた。彼らは私に親切だった。私たちはとても親しくなり、ほとんど一緒に暮らしていたようなものだった。私は彼女と性的な関係をもった。彼女と一緒に暮らすために、自分の力でできることはすべてしたかった。私は彼女以外のだれともマッチングされたくなかった。高校に通っていたあいだずっと、放課後は、私が彼女の家で眠るか、彼女が私の家で眠るかだった。

私は一日にゥィスキーを一本飲んだ。金がなければ、安くてよくきくコーン・ゥィスキーを飲んだ。いつも酔っていなければならなかった……私はどん底に落ちた。私は自分の心が泣くのを聞いていた。私は息を詰まらせ始めた。私は自殺したかった。どうしてお父様と顔を合わせることができるだろう。私は最良の方法は消えることだと思った。そうすれば、私はもう重荷ではなくなる。何度も、私は銃口を頭に突きつけてすわり、それがどんなものかを練習した。私は自分の肉体のことだけを心配していた。私はほかの子供たちよりも悪かった。私はそれほど肉欲にふけり、自己中心的だった。自分が他の人びとにどんな影響をあたえているかなど気にかけなかった。私はこのように育っていった。

孝進のような不良少年たちはもちろんのこと、少年一般についても、私はなにを知っていただろう?韓国では、女子と男子は別々の学校に通う。リトルエンジェルス芸術学院は圧倒的に女子が多く、男子もわずかにいたが、女子とはあまり交流しなかった。男子のほとんどは統一教会の会員であり、そのため彼らにはデートは許されなかった。

十代のころ、私が出会った唯一の男子は、男性というのは避けるべき厄介なものだという強烈な印象を残した。私が十三歳のとき、同年齢の少年が、日曜日になると私たちの教会の外で、私が出てくるのを待っていた。彼は統一教会員ではなかったが、近くに住んでいた。彼はバス停まで往復する私を目に留めたにちがいない。毎週、彼は会話を始めようとし、毎週、私は彼を無視した。私たちが別の地区の新しい教会の建物に移ったときにはうれしかった。彼を厄介払いできるだろう。けれども彼はその最初の日曜日、新しい教会の外で私を待っていた。私は彼の名前を知らない。結局、彼は追いかけるのをあきらめた。

リトルエンジェルス芸術学院の友人たちのあいだでは、どの少年が一番格好良いかについて、ローティーンのありふれた無邪気なおしゃべりをしていたけれど、私はただ聞いていた。早くから学校に通い始めたので、私はほとんどの同級生よりも一歳年下だった。また体つきも小柄で、友人たちが優雅な若い女性へと花開きつつあったとき、まだ小さなかわいい女の子だった。

私たちは、自分たちが全員、いつの日か文師の手で、結婚すべき男とマッチングされることを知っていた。その日がくるのは何年も先、私たちが大学の勉強を終えて、大人の生活を始めたときだと考えていた。韓国における女性の平均的結婚年齢は二十五歳である。私にはわかっていた。そのときがきたら、自分は文師が私のためにしてくれた選択を受け入れるだろう。両親はそれを期待していた。私は従うだろう。私は将来の結婚についてたいして考えなかった。それは何年も起こるはずがなかったし、それが起きたとき、私がロをはさむべきことはほとんどないからだった。

結婚について年長者に従うという点については、私は他の若い韓国女性とたいして違ってはいなかった。韓国では、見合い結婚はいまだにありふれたことだ。それは何世紀にもわたって、家族の社会的地位を保ったり、引き上げたりするための伝統的な手段だった。西洋の影響を受けた若者の多くは恋愛結婚をするが、ほとんどの韓国人は、ロマンスが家庭生活に確固たる基礎を提供するかどうか、相変わらず疑いを抱いている。結婚相手としてたがいを選んだ恋人たちさえも、しばしば占い師のところにいって、自分たちの決定を確認する。

十五歳の少女としての私の純情さは、誇張してもしすぎることはないだろう。私が十歳のとき、母は私に生理について説明した。私と母が、性について話し合うというのに近いところまでいったのは、そのときただ一度だけだ。その日、部屋のなかの雰囲気はあまりにも重く、母の当惑はあまりにも深く、私たちは不治の病について話し合っているょうだった。私は床にすわり、母が教えねばならない女性の秘密を学びたいと思う以上に、母の当惑を解放してあげたいと望んで、もじもじしていたことを思い出す。

実際に、私は学校の廊下で聞いた、男の子と女の子のあいだのささやきや笑い声に、ほとんど好奇心をもっていなかった。自分にはわからない冗談を理解するために、なんの努力もしなかった。一度バスのなかで、学校で女の子を困らせるという評判の教師と隣同士になった。彼は私の手を握り、バスに乗っているあいだじゅう、ずっと私を見つめていた。私は手を離そうとしたが、彼の力はあまりにも強かった。私の指は彼にぎゅっと握られて赤くなり、それから白くなった。私はそれを奇妙だと思ったが、彼のアブローチにはなにか性的な危険があるかもしれないという考えは一度も浮かばなかった。

学校での集会のあいだ、文孝進との結婚についての友の予言を笑いはしたものの、私は家に帰ったとき、母にその話をした。母はびっくりしたように見えた。だが、私たちは二度とその話はしなかった。ある日、私たちは、噂ではない、洪家に起きた正真正銘の結婚話に気を取られることになる。

私がリトルエンジェルス芸術学院に入学した当初、私が通り過ぎると、年上の少女たちは「あれが例の男子生徒の妹よ」とささやいたものだ。私の胸は誇りで膨らんだ。私は兄の七光りに浴していた。兄は学校で一番人気のある男子、ハンサムで、頭がよく、級長だった。彼の妹であることはひとつの名誉だった。

学校で、彼にたわいのないラブレ夕ーを書いてきた女の子はひとりやふたりではなかった。彼は彼女たちに注目され赤くなったが、品行方正な少年だった。彼は教会の道徳規則を本気にしていた。私たちには、異性の会員とは兄弟姉妹のようなつきあいしか許されなかった。デートは禁じられていた。私たちは「真のお父様」が結婚すべきときだと決めるまで、自分自身を純潔に保たねばならなかった。

兄が十七歳、私が十五歳になったばかりのとき、私は家のなかでなにかが起こりつつあるのを感じた。雰囲気全体が熱を帯びていた。両親は私たち子供にはなにも言わなかったものの、底には緊張と興奮が流れていた。当時文一家はアメリカに住んでいたが、彼らが長女の婿を韓国の「祝福子女」のあいだに探しているという噂が広まっていた。だれもが、婿は最古参の弟子、金栄輝か劉孝元の息子のなかから選ばれると思っていた。彼らの息子たちふたりは兄の友だちだった。

ある日、学校から帰ると、両親がふたりとも一番いい服を着て家にいるのを見て、私はびっくりした。兄が自分の部屋で着替えている物音がした。彼は新しいスーツを着て、髪を韓国のビジネスマンのようにオールパックにして、部屋から出てきた。弟や妹、そして私は息をのんだ。彼はそれほど大人に見えた。両親はなんの説明もせず、私たちはいつものとおり質問をしなかった。何時間もあと、兄を連れて謎めいた用事から帰ってきたとき初めて、彼らは私たち六人の弟と妹に、兄が文師の長女とマッチングされたことを告げた。兄はメシアの娘と結婚する。「神の真の家庭」の一員となる。

私はとても誇りに思った。兄は特別であり、私もまた特別になるだろう。なぜならば彼は私の兄なのだから。彼が実際に私たちの家族を離れると考えたとき、私の誇りは悲しみに道を譲った。彼はあまりにも若く、私の生活にあまりにも多くの部分を占めていた。私たちの家庭はそれほど宗教的ではなく、だから私たちはときには教会の厳格な戒律に従わなかった。賭事は人を堕落させるものとして、文師から禁じられていた。けれども私たち兄弟はしばしば花闘と呼ばれる韓国の力ード・ゲームをした。負けた者はときには勝った者に、少年が自転車で店から直接私たちの玄関ロまで出前してくる黒い中華麵をおごった。兄がいなくなったら、それももうおしまいなのか?

兄がいってしまったら、私が苦労している芸術の授業で、だれが私を助けてくれるのだろう?けれども私の悲しみは、私が洪兄弟の最年長になるという予測に直面した忠淑の悲しみと比べれば色褪せて見えた。兄はその善良な性格で、私たち兄弟の上に立った。私はその兄の模範から学んではいなかった。私は権力に対してもっと直接的なアプロ—チを取った。二歳年下の忠淑を自分の召使いのように扱ったと言わねばならないことを恥ずかしく思う。私の祖母は、韓国の有名な恋愛物語の女主人公にちなんで、私のことを春香、妹をその召使いにちなんで香丹と呼んだほどだ。

私たちは文師の長女と兄の結婚式が翌日おこなわれると聞いて、びっくり仰天した。私たちは全員、結婚すなわち「祝福」の意味、それが私たちの霊的生活に果たす中心的役割、しかるべき熟慮をもってその瞬間に向かっていく必要を教えられていた。彼女と兄には、その時間がもてるはずもなかった。それはまるで、文師が自分の娘を、世界旅行のふたつの寄港地のあいだで、結婚させるようなものだった。

結婚は統一教会の教義の中心にある。文師は、ィエスは結婚して罪のない子供を作る前に十字架にかけられたので、地上の天の王国は人類には開かれていないのだと教える。「再臨の主」として、ィエスのやり残した仕事を完成するのが文師の役割だ。一九六〇年の文師と韓鶴子の結婚は新たな時代、統一教会が「成約時代」と呼ぶ時代の扉を開ぃた。この完璧な夫婦、「真の御父母様」は、原罪のない子供たちをもつことによって最初の「真の家庭」を作り出した。残りの人類は文鮮明夫妻から「祝福」を受けること、すなわち結婚することによって初めて、この罪なき血統の一部となれる。

文師夫妻はエデンの園におけるアダムとエバの役割を、今回は原罪のない立場で再演することにより、人類を復帰させるというィエスの使命を完成する。統一教会は「人間の堕落」は性的不品行によるものだったと教えているので、文師は「原理的」一夫一妻制を通して人類を復帰させるだろう。その他の夫婦は、「祝福」を受け、「真の家庭」と一体化することによってのみ、アダムとエバのサタンの血統——原罪——から解放されうる。

教会は新郎新婦に対し、「祝福」の前後にいくつもの複雑な儀式に参加することを求めている。文師の長女と兄の場合、そのほとんどが放棄された。文師は最初の「マッチング」と「三日行事」のあいだには、三年が経過しなければならないと教えている。それぞれひとつずつの儀式には深い神学的意味があると教えているにもかかわらず、今度の場合、「マッチング」はなく、「聖酒式」もなく、「蕩減棒の行事」(蕩減とは償いの意。新郎・新婦がたがいに相手の下半身を蕩減棒で打ち、人間の性的堕落を償ぅ儀式)も「三日行事」もなかった。

理論的には統一教会で祝福をうけるためには、三年間会員であり、新しい会員を三人集め、蕩減献金をしなければならない。この献金は、全人類はィエスに対する裏切りのために負っている借りを分かち合い、この集団的な罪のため、われわれ全員が支払わねばならないという統一教会の教えを表す。

「マッチング」では一組の新郎新婦が文夫妻の前に呼び出され、夫妻は「祝福」の意味を説明し、新郎新婦にその縁組みを受け入れるかどうか決めるために、別々の部屋で待つよう求める。教会が膨張するにつれて、「祝福委員会」が結成され、マッチングを裁定するようになったが、初めのころには、あるいは文一家の場合には、文師自身がマッチングを取り決めた。

「聖酒式」はたいてい「マッチング」と同じ日におこなわれる。女性は男性と向かい合い、聖別された酒の半量を飲み、杯を男性に渡す。女性が最初に飲むのは、最初に罪を犯し、いま最初に恩寵へと復帰されるエバを象徴する。杯に残った聖酒は聖布に振りかけられ、「三日行事」で使用される。新郎新婦が「祝福」を受けたあと、「蕩減棒」があり、夫と妻はそれぞれ、相手を棒で儀式的象徴的に打って、相手からサタンを追い出す。

「三日行事」は結婚の実行である。多くの場合、夫婦は結婚生活の最初の三年間は性閨係をもってはならない。セックスをするときには、文師によってあらかじめ定められた細かいパ夕ーンに従わねばならない。一日目の朝、夫婦はともに祈りを捧げる。そのあと風呂に入り、最初は聖酒に、次に冷水に浸した聖布で身体をぬぐう。最初のニ晚、復帰されたエバがまずサタンに、そのあと堕落したアダムに恩寵をもたらすことを象徴して、女性が上位になる。三日目の夜、復帰されたアダムとエバが、天地創造の夜明けに神が彼らに意図していた使命を達成することを象徴して、男性が上位をとる。

これは文師夫妻の「真の子女」初めての結婚だった。「祝福」関連の儀式の多くが省略されたことは、ちょっとした衝撃だった。すべての過程がこの結婚は強制されたものであるかのような様相を呈していた。なぜ急ぐのだろう、と私は不思讓に思った。文師の長女と兄を文字どおり一晚で結婚させるために、なぜ教会の教義が無視されたのか?ずっとあとになって、私は文一族には規則が適用されないことを知った。彼ら全員がそれまでに性体験をもっているか、あるいは「祝福」の直後にセックスをした。

教会の後方にすわっていたとき、私の弟や妹たち、そして私は、そのことは考えなかった。両親は文夫妻と花嫁花婿と一緒に前方にいた。私たちにはほとんど見えなかった。私たちは全員、儀式に出席するために、その日、学校を休んでいた。花嫁は白いウェディング・ドレスを着て、美しかった。私の兄はいつにもましてハンサムで、ウェディング・ケーキのてっぺんのプラスティックの花婿のようだった。私たちは彼らが「誓いの言葉」を交すのを耳をすまして聞いていた。

あなたたちは、神の創造理想を成就する成熟した男と女として、永遠の夫婦になることを誓いますか?

あなたたちは真の夫婦となり、あなたの子供たちを神の意志に従うよう育て、彼らをあなたたちの家庭、全人類、全能の神の前で、責任ある指導者となるよう育てることを誓いますか?

あなたたちは真の父母を中心とし、その家庭の統一の伝統を受け継ぎ、この誇り高き伝統をあなたたちの家族と全人類の未来の世代に伝えることを誓いますか?

あなたがたは、創造理想を中心とし、神と真の父母の意志を受け継ぎ、子供、兄弟姉妹、夫婦、父母(心の四大王国)の愛、祖父母、父母、子供(三大王権)の愛の神の伝統を確立し、神と真の父母がしているように、世界の人びとを愛し、そして究極的には、地上と天上の神の

王国の築きの石である理想の家庭を成就することを誓いますか?

彼らが誓いの言葉を述べているあいだ、部屋の反対側でダークスーツの襟に長髪を垂らしている文孝進の姿が目に入った。彼は儀式の写真を撮っていたが、不愉快そうな怒った顔をしていた。私は不可解に思った。結婚式でなぜこんなに不幸せそうな顔をしているのかしら?いま思い返してみて初めて、私はよく知ったパ夕ーンを認めることができる。孝進は自分が注目を浴びていなかったのでふてくされていたのではないだろうか。

結婚式のあと、パレス・ホテルの広い宴会場で披露宴が開かれた。両親は文一家全員とともにそれに出席したが、私たち兄の弟妹は招待されていなかった。おじのひとりが、私たち六人をホテルのレス卜ランに連れていった。けれども兄の結婚のお祝いから仲間外れにされて、私たちの心は痛んだ。これは文家のパーティであり、洪一家は明らかに脇役だった。

結婚直後、文一家と兄嫁はアメリカに帰った。彼女はマサチューセッツにある名門スミス女子犬の学生だった。兄はソゥルの文師の家に移り、孝進と大勢の家事職員と同居した。高校卒業までにまだ一年あり、アメリカ合衆国へのビザ取得は簡単ではなかった。

兄にとって孝進との暮らしは難しかった。孝進は王子として育てられ、王子として振る舞い、衣類は床に脱ぎっぱなしにして「兄弟姉妹」たちに拾わせ、家事職員が彼の個人的な奴隸であるかのように彼らに命令した。彼は女友達を家に連れてきて、セックスをした。彼は部屋をたばこの煙で満たした。兄にはどうしようもなかった。孝進の態度に賛成はしなかったが、メシアの息子を批判はできなかった。孝進は「真の子女様」のひとりだった。兄は単なる婿にすぎない。

兄の結婚後、私自身の生活はいつものパ夕ーンを取り戻した。兄とはリトルエンジェルス芸術学院で顔を合わせたものの、通りすがりに話す以上のことはめったになかった。兄はいつも勉強していた。正規の授業は午後三時に終了したが、年長の学生たちは大学の受験勉強のため、しばしば夜の九時まで残っていた。そのうえ、いまや兄はこれまでと違うより高いレベルにいた。彼はもはや私の兄ではなく、「真の家庭」の一員だった。私は兄がいないのをひどく寂しく思った。

自分の未来を思うことはめったになかったが、そうするとき、私はまだ何年もの学業生活を思い描いた。私は学校を一日も欠席したことがなかった。私はピアノをもっと一生懸命練習するようになった。もしかしたら、結局は母の夢を実現して、ピアニストになるかもしれない。男性ピアニストと結婚して、ふたりで世界中、演奏旅行をしてまわるかもしれない。占い師が、いつか母に、私は重要人物と結婚し、とても有名になると言ったのではないか?

こういった考えはすべて、少女の夢の王国内のことだった。私は統一教会の厳格な戒律に従っていた。ある午後、教室で、隣の席の娘が目にお化粧をしているのを見て、私は仰天した。彼女は教会員ではなかった。放課後にデートがあると言っていた。私は興味をそそられると同時に反感を覚えた。

文肺の長女と兄の「祝福」の六力月後、一九八一年十一月、リトルエンジェルス芸術学院は新劇場のこけら落としを祝うために、韓国の伝統音楽と舞踊の公演をした。一九七四年に文師に創設されて以来、学校は順調に発展してきた。付属の演芸センターは、文師がー九六五年に創設したリトルエンジェルス民族舞踊団の本拠地だった。「ザ・リトルエンジェルス」は七歳から十五歳までの少女たちの舞踊団で、世界中の国家元首やィギリスの王族、日本の皇族のために公演をしてきた。

私にはその種の才能はまったくなかった。こけら落としのために、私はコーラスでちょっと歌ぅことになっていた。髪をぅしろで一本の固いお下げに結い、ほかの少女たちと舞台裏で待っているとき、私の神経はすっかりまいってしまった。美しい衣装も私のひどい声を隠してくれないのはわかっていた。

指揮者が私たちを舞台に連れていくために整列させていたとき、私は自分の名前が呼ばれるのを聞いた。突然、校長が私の横にいた。彼女は言った。「お母さんがあなたを迎えに車を寄こしました。いって、着替えなさい」

私は更衣室にいって、舞台衣装を学校の制服に着替えた。紺色のプリーッス力ー卜をはいて、白いブラゥスのポタンをかけ、青いブレザーをはおった。私は冬服の一部である、黒い毛皮の襟のついた灰色の毛のコートを着て、赤い帽子と赤い通学鞠をもち、待っていたセダンへと急いだ。私は車の後部座席に乗り込んだが、どこに連れていかれるのかまったく見当もつかなかった。私が尋ねなかったこと、それは、私の服従心について、多くを証明してあまりある。

文師の私邸にいったことは一度もなかった。それは広い中庭に続く、手の込んだ門のある広大な家だった。ひとりの「兄弟姉妹」が私を飾り立てた食堂へと導いた。母はすでにそこにいた。長方形の食卓の両側に椅子が三脚並べられていた。文師が上座に、その右側に文夫人。夫人の横にはだれか知らない女性がいた。その横は金栄輝夫人。母は文夫人の反対側にすわっていた。母は微笑み、私に隣にすわるよう身振りをした。私は視線を落としたまま、大きなクリス夕ルのシャンデリアが白いテーブルクロスに落とす光と影のパ夕ーンをじっと見ていた。

厨房の「兄弟姉妹」が夕食を次から次へと給仕するあいだ、私は頭を垂らしたままでいた。あまりにも脅えていたので、米もスープもキムチも魚も肉も喉を通らなかった。私は食べ物を皿のなかであっちにやりこっちにやりし、だれも私に気づかないようにと祈った。

文夫人がとてもご機嫌なことが私に強い印象をあたえた。さかんに笑い声があがったが、突然彼らが私のことを話しているのだと気づくまで、会話には注意を払っていなかった。食卓の、だれだかわからなかった女性は私をじっと見つめていた。彼女は私の額と頭の形を評した。学校の公演のために、髪の毛がうしろで結わえられているのを喜んでいた。おかげで私の耳をより細かく調べることができる。彼女が私の耳の長所を次々と並べ上げるにつれて、私は顔が赤くなるのを感じた。耳たぶは長くふっくらとして、形はバランスがいい。そのことは長命と幸運を意味する。

夕食が終わり、皿を片づけようと母が立ち上がったとき、私はあわてふためいた。私は母のうしろからスィング・ドアを通って台所にいった。そこでは「兄弟姉妹」たちが明らかに私の耳以上のなにかを喜んで、笑ったり、微笑んだりしていた。家への帰り道、母もその日の出来事に満足しているのは明らかだった。だが文邱訪問について、母はなんの説明もしなかった。母が話さないのであれば、私が質問する立場にないことはわかっていた。

翌日、母が私の長い黒髪を力ールさせるために美容院にいかせたとき、私はびっくりした。母が自分の青いスーツを着るようにと出してきたときは、もっと混乱した。それは私を大人っぽく見せる、と母は言った。私は両親と一緒にふたたび文邱にいった。今回はもっと大勢の人が集まっていた。教会幹部全員がそこにいた。私は多くの注目を引いているようだった。だれもが私に微笑みかけた。母のすてきなスーツのせいだわ、と私は思った。ヵメラマンがいて、私の写真を撮り続けていた。食べ物が山のようにあった。

両親と私はすぐにひと部屋に呼ばれ、私たちだけで文師夫妻に会った、両親は夫妻の向かいの座布団にすわった。私はお辞儀をし、彼らの前で床にひざまずいた。文師はとても静かに話したので、その声はほとんど聞き取れないくらいだった。私は頭を垂らしたままでいた。私が彼の前に黙ってひざまずいているあいだ、文師は私の両親に、この娘を「真の家庭」にくれと頼んだ。「はい」と言うとき、父と母は私を見なかった。

「これなんだわ」と私は思った。「私はマッチングされた」文師は私になにも尋ねなかった。私がどんな娘か知るために、私と会話を始めようともしなかった。彼はすでに充分に知っていた。前日の夕食の席にいた見知らぬ女性は、仏教の巫女、占い師であることがわかった。彼女は文師に、私と孝進とは完璧な組合せだと保証した。私がブッダ・レディと見なした女性は統一教会の会員ではなかった。文師が神と定期的に直接交信している「再臨の主」ならば、なぜ仏教の占い師に忠告を求めて相談しなければならないのか、そんな考えは私や私の両親の頭には一度も浮かばなかった。

おまえは私の息子孝進と結婚したいかね、と「お父様」は尋ねた。私はためらわなかった。「真の家庭」とのマッチング、それはすべての統一教会員の娘の夢だった。文孝進の妻となることは、私がいつの日か教会の「お母様」になることを意味した。私は恐れ多く、また光栄に感じた。孝進自身が、女の子の考えるプリンス・オブ・チャーミングとは似ても似つかないことは、私の心に浮かびさえしなかった。「祝福」はただ単にふたりの人間の結びつきではなく、ふたつの魂の結びつきである。神が孝進を正義の道にもどすだろう。そして文師はその使命の道具として、私を選んだ。

「はい、お父様」と私は、視線をあげて、彼の目を見ながら言った。彼は言った。「この子はお母様よりかわいい」私はそれが聞こえなかったふりをしたが、文夫人がどう思っているかと疑問に思わずにはいられなかった。私には彼女の顔をちらっと見る勇気もなかった。

生まれてからずっと、私は家族や友人からかわいいと言われてきた。もちろん私よりもかわいい少女は大勢いた。けれども私は自分が見た目のよいことを知っており、文師が同じように言うのを聞いてうれしかった。なぜ文鮮明が長男と結婚させるために私を選んだのか、その理由を正確に知ったことはない。私はかわいらしく、よい家庭に生まれたよい生徒だった。当時、それで私には充分な説明になっていた。年を経るにつれて、私は自分が選ばれた第一の理由は、私の若さと純朴さだったと信じるようになった。私はメシアが結婚したときの韓鶴子よりも若かった。文師の理想の妻は、彼が彼女を自分の望む女に形作っていくあいだ、それに従うのに充分若く、受動的な幼い娘だった。時は証明した。私が若かったこと、けれども受動的とはほど遠かったことを。

孝進は隣の部屋で待っていた。文師は私を彼に会いにいかせた。どちらの側も「祝福」に同意しなければならない。けれども私たちのどちらにとっても、本当の選択の余地はないも同然だった。私たちは、個人が自分の結婚相手を選ぶことに、文師が賛成していないのを知っていた。縁組は霊的な両立可能性に基礎をおくべきであり、肉体的な魅力にではない。その選択をする手段を、文師以上にもつ個人はいない。

私は、メシアの息子はもちろんのこと、男の子とふたりきりになったことは一度もなかった。私はお辞儀をし、堅苦しく「孝進様」と挨拶をした。彼は私たちが結婚するのであれば、私は形式的な呼びかけ「様」を使うべきではないと言った。彼は私にソファーの自分の横にすわるょう言った。彼は私の手をとった。私はリラックスしょうとしたが、あまりにも内気だった。おたがいに言うことはなにもなかった。気まずい数分のあと、孝進は両親のところにもどらなければならないと言った。

私たちふたりは居間にもどり、そこで文師はお祈りをおこなった。私たちは全員で手をつないだ。文夫人は自分の手からルビーとダィヤの指輪をはずして、私たちの婚約を固めるために、私の指にはめた。文師夫妻はどちらも涙を流し、孝進がいまや自分はメシアの息子にふさわしいことを証明するだろうという希望を口にした。

両親と私が家に帰るとき、母は車に乗り込もうとして頭を強く打った。私たちの文化は迷信深い文化である。そのあとの歳月、私と母は何度も尋ねあった。あのとき頭をぶつけたのを、きたるべき苦しみの前兆と見なさなかったのはなぜなのか、と。

▲ 私の娘が、外国旅行から帰つた文鮮明を迎えている。うしろで拍手している男たちは、教会幹部と会員

第4章 十五歳の花嫁

一九八二年一月三日、私はアメリカ合衆国に不法に入国した。統一教会は私のビザ取得のために、ニューヨーク市で開かれる国際ピアノ・コンクール出場という話をでっちあげた。

私の演奏を聴きさえすれば、アメリカ移民局もすぐにこのインチキを見抜いただろう。そんなコンクールが実在したとしても、私のような限られたテクニックしかないピアニストが出場者のなかに入るわけはなかった。申請に信憑性をもたせるために、文鮮明師は同じインチキ・リサイ夕ルのためと称して、リトルエンジェルス芸術学院ピアノ科最高の学生を私に同行させた。

白状するが、両親と私とが弟と妹たちにさよならと手を振ってアメリカへと出発した、あの凍えるような冬の日、私はこんな策謀についてはあまり考えなかった。私たちは人間の法は神の計画に従属するという文師の見方を受け入れていた。彼の道理で言えば、詐欺的に取得したビザは、私と文孝進との「聖婚」のための神の道具にすぎなかった。

実のところ、婚約から六週間のあいだ、私はほとんどなにも考えなかった。振り返ってみると、私が一番似ていたのはゼンマイ仕掛けの陶器の人形だった。ネジをまわせば、人形は動き、しゃベり、微笑む。私は文字どおり一夜で変身を経験し、その変身に途方にくれた女学生だった。ある日、私は大人たちがまじめな話をしている部屋から追い払われる子供だった。その次の日、私は「真の家庭」の一員となり、私に頭をさげる年長者に対し、しかるべき礼をぎこちなく返してぃた。

孝進と彼の両親がアメリカに帰ったあと、母と私は、少女から女への私の変身にふさわしい服装をそろえるため、何週間も買物をして過ごした。学校の制服も、Tシャツとブルージーンズもおしまい。私の十代の自己は、あつらえのビジネススーツと保守的なドレスの下に埋葬された。この新しい役割のなかでぎこちなく感じてはいても、私は注目の的になった。自分の栄誉を讃えて、次から次へと開かれる晩餐会を楽しまない娘などいるだろうか?いくつも年上の人びとから引っ張りだこにされて、頭をくらくらさせない人間がいるだろうか?

きたるべき苦難の予兆があったとすれば、それは私が自分の婚約者と一緒にいるときに感じる居心地の悪さだった。十二月、文孝進が短期間、単身で韓国にやってきた。私たちが会うとき、それは、ふたりに共通する趣味がなかったことと、セックスへの容赦ない彼の圧力によって緊張したものになった。母は結婚について読むよう何冊かの本を私に渡したが、性行為が実際になにを意味するのか、私はまだはっきり理解していなかった。

孝進は韓国訪問のあいだ、私をソゥルの文家に連れていき、自分の部屋を見せるという口実で、私を自分のベッドに追いつめた。彼は言った。「おれと横になるんだ。おれにまかせろ。おれたちはすぐ結婚するんだから」私は言われたとおりにしたが、明らかに経験のある彼の手が私の身体を探り、彼の指が私の冬着を一枚、また一枚と不器用にはいでいくあいだ、ただ恐怖で身を固くしていた。「ここを触るんだ」と彼は自分の手で、私の手を彼の太股の内側に導きながら言った。「ここを撫でろ」

統一教会では、結婚前のセックスは厳格に禁止されている。文鮮明は「人間の堕落」が性的な行為によるものと教えているので、結婚前、あるいは婚姻外のセックスは、人が犯しうる最大の罪と考えられていた。私は十五歳の脅えた処女として、統一教会の子孫、メシアの息子に対し、もし私が彼の要求どおりにしたら、私たちふたりとも永遠に地獄に堕ちる危険を冒すことを思い出させねばならなかった。私の無理もない無邪気さを、彼は怒るよりもおもしろがったようだ。私のほうは、神は孝進を罪深き道から導き出すために私を選んだのだと、心の底から信じていた。

この任務がどんなに難しいか、私はなにも考えていなかった。大韓航空のジエット機がニューヨークのケネディ(了ド仄)国際空港に着陸したときでさえ、私が知るすべて、愛する人すベてから遠く離れた世界、アメリカでの自分の生活が実際にどんなものか、私はまったく考えていなかった。文孝進の花嫁としてかしこまり、他人にお膳立てされたさまざまな行事のなかに押し流された私のようなふつうの人間が、どのようにして文鮮明の「神の家庭」に入り込めるのか、あるいは品行方正な少女が、文孝進のような年上の反抗的な若者を飼い馴らすことができるのかを、自分自身に問いかけることはなかった。

ニューョークで飛行機から降りたあと、私は税関の列へと殺到する旅行者の渦のなかで、両親と離ればなれになってしまった。私が大きなスーツケースふたつを手渡したとき、制服を着た税関の係官はうんざりしたように見えた。彼は私にぞんざいに話しかけたが、私は英語がわからなかったので、彼の質問に答えられなかった。だれかが私のアシストにきてくれるまで、いったりきたりの騒ぎがあり、怒鳴り声があがった。

私は係官がきちんとたたんだ衣類を台の上にどすんとおき、荷物のわきや裏側のポケットを探るのを見ていた。彼はなにを探しているのだろう?私がなにをもっているというのだろう?税関の係官には疑ってしかるべき理由があったということは、私の頭には浮かばなかった。ピアノ・コンクールのための楽譜はどこにある?短い旅行になぜこんな大荷物をもっている?韓国で婚約のお祝いにもらった何千ドルもするネックレスをしているのではないか?教会幹部たちは私に、それを私の茶色の地味なドレスの下に隠すよう言ったのではないか?

私は、アメリカで文鮮明に対する反感が絶頂に達した時期に合衆国に到着した。一九七八年には、人民寺院の指導者ジム・ジョーンズ師がガィアナで九百人以上の信者に青酸入りのジュースを飲ませて集団自殺していたが、文鮮明はジョーンズ師にも似た公共に対する脅威として、合衆国で悪し様に言われていた。アメリカの新聞は、文鮮明に従うよう洗脳された若者の話でもちきりだった。国中に「脱洗脳者」の小規模な会社が生まれ、両親たちは統一教会のセン夕ーから子供たちを無理やり連れ出して、「再教育」するために、彼らに金を支払った。

統一教会に生まれたために、私は、教会をこれほど議論の的にしてきた勧誘テクニックについて、直接にはほとんど知らなかった。私は「洗脳」というようなメロドラマ的な表現には疑いを抱いていたが、新入会員が古くからの友人や家族から引き離されるのは事実だった。教会員は、新たに勧誘されてきた人を教会に引き入れるために、その人についてできるだけ多くを知り、個人個人に適した勧誘法をとるよう奨励された。会員たちは新入会員に対し、個人的な心遣いで「愛の爆弾」切)を浴びせかけるから、感じやすい若者が、新しい「家族」に熱狂的に応えるのも、あまり不思議なことではない。

すべてを抱き込むこの宗教共同体の陰険な動機を疑うのは、ふつう、新入会員の本当の家族である。私がアメリカにきた年、空港や交通信号、あるいは街角で、統一教会のために安物や花を売る若者が旅行者に近づいてくることは珍しくなかった。物乞いはつらく屈辱的な仕事である。

文鮮明の信者はそれをたいていの人びとよりも上手におこなった。物乞いがメシアの仕事を支援するのだと信じるとき、お金を乞うのはたやすくなる。

アメリカの親たちが文鮮明の神学に多くの疑問をもっていたように、アメリカ政府は彼の財政に疑問を抱いていた。上院財政委員会の有力共和党員、ロバー卜・ドール上院議員は、統一教会に対する聴聞会の結論として、文師と教会の税身分について国税庁(IRS)に調査を勧告していた。私の婚約のわずか一力月前、ニューョークの連邦大陪審は文師を起訴し、一九七二年から七四年にかけての所得税脱税と脱税謀議について告発した。私がJFK空港で受けた細かい検査は、私のスーツケースの大きさよりもこの起訴のほうに関わりがあったことに疑いの余地はない。

私はもちろん、こういったことをまったく知らなかった。私が知っていたのは、自分は「真の家庭」に加わるためにアメリカにきたということだけだった。文孝進は税関の外でいらいらと待っていた。税関を出た私は、自分の試練に動揺し、両親に安心させてもらおうとあたりを見回した。けれども孝進は私を駐車場へとせき立てた。そこには、父親から婚約のお祝いにもらった黒いスポーツカーが待っていた。彼は小さな花束をもっていたが、待たせられてあまりにもいらだっていたために、それを私に渡すのを忘れた。彼は、おまえの親たちは「ィーストガーデン」(東の園)でおれたちと合流するはずだ、と言った。私はあまりにも疲れていて、反論する元気もなかった。

マンハッタンの会社で働く重役やエリ—トがハドソン川沿いの古風な田園にホームを構えた豊かな郊外都市を抜けてゥェストチェスター郡まで、ニューョーク市から北に四十分、私たちは沈黙のなか、車を走らせた。時間は遅く、外を見るにはあまりにも暗く、あまりにも疲れていて、私にはどうでもよかった。

铸鉄の黒い門をくぐったあと、私はもう少し関心をもって見始めた。ついに「ィーストガーデン」にきたのだ。孝進は警備室の警備員に会釈をし、長く曲がりくねった道を走らせていった。暗闇のなかでさえ、なだらかな芝生の上に、私は自分が長い歳月、うやうやしく見つめてきたその正確な場所を認めたと思った。韓国の私たちの家には、アメリカの屋敷の緑の芝生に腰をおろす「真の家庭」の写真が飾られていた。私はその写真をよく見つめ、そこに撮影されている人びとを完璧と信じる私の心は揺らぐことがなかった。高級な服を着て、豪華な邸宅の前でポーズを取る彼らは理想の家庭を表し、私たちはその模範を見習えるようにと祈った。ティーンェィジャーがロックス夕ーの写真を宝物にするように、私はその写真を宝物にしていた。

文師夫妻と、彼らの十二人の子供のうち、年長の三人が、私たちを扉のところで出迎えた。私は「お父様」と「お母様」の家にいることでかしこまり、彼らにお辞儀をした。広い玄関の間を抜けて「黄色の部屋」と呼ばれる美しい日光浴室へと案内されているとき、私はもう一台の車の音を聞いた。私の両親はどこにいるのだろう?彼らや教会の長老たちはいつくるのだろう?

私ひとりで文師夫妻と話さなければならないなんて、どうしよう!

家に入るとき、私は重い冬のブーツを脱ごうと立ち止まった。韓国では、まず靴を脱がないかぎり、絶対に家のなかには入らない。これは潔癖さと同様に敬意の印でもある。孝進の妹、仁進が私を止めた。お父様たちを待たせてはいけない。「黄色の部屋」で、私たちは私の旅行について儀礼的な言葉をかわした。私は微笑み、ほとんど話さず、視線を落としていた。いかに緊張していたか、いくら言っても言いつくすことはできない。「真の家庭」と単身で同席したことはなかった。恐怖と畏敬が混じり合い、私はほとんど麻痒していた。両親の到着を報せる車のドアの締まる音を聞いたときはほっとした。

両親が階下で話しているあいだ、孝進は邸宅のなかを簡単に案内した。邸宅は広大だったが、それでも子供たちとその子守とではち切れそうに見えた。私がアメリカにきたとき、文夫人は十三番目の子供を身ごもっていた。小さな子供たちのほとんどとべビーシッ夕ーたちは、その夜、三階の兵舎のような区域で眠っていた。ベッドのなかで毛布にくるまれた子供たちを見て、韓国の家にいる自分自身の弟や妹、とくに六歳になる弟のことを思い、私の心はうずいた。

文一家に別れを告げ、運転手が私と両親を、「イーストガーデン」から数分のところに教会が所有する来客用の屋敷べルべディアまで連れていったときには、とうに真夜中を過ぎていた。まず両親がひと部屋に通され、そのあと私は廊下の先のこれまで見たなかで最高に美しい寝室に案内された。ピンクとクリームの色合いで装飾された部屋は、王女が使うにふさわしかった。クイーンサイズのベッドに加えて、居間部分には大きなソファーとすわりごこちのよい肘掛け椅子があった。クリス夕ルのシャンデリアとウォークイン・クローゼットがふたつ、それは私が子供のときにソウルで借りていた部屋のいくつかよりも広かった。浴室は広く、もとからある青と白の手書き夕イルは、邸宅が建てられた一九二〇年代の優雅さを留めていた。

こんな部屋は見たこともなかった。テレビまであった。私はスィッチをいじくりまわし、英語はひとこともわからなかったけれども、すぐに自分がなにかコマーシャルを見ているのだと気づいた。ドッグフードのコマーシャルだと理解したときの自分の表情を、写真に撮っておきたかったものだ。犬のための特別の食べ物?犬が茶色のお団子で一杯のポゥルまでキッチンの床を飛び跳ねてくる光景から私は目が離せなかった。韓国では犬は食卓の残り物を食べる。アメリカでの最初の夜、私は驚異の念に包まれて眠りについた——自分は、犬が自分専用の料理を食べるほど豊かな国に住んでいるのだ!

翌朝、運転手がもどってきて、私と両親とを文家の朝食に連れていった。文師は自分の事業と教会の用事を、ここ「ィーストガーデン」の板張りの食堂で、朝食時に取りしきる。毎朝、幹部たちがきて、世界中で展開している彼の事業について韓国語で報告をする。長い長方形の食卓で文師はどの計画に資金を提供するか、どの会社を買うか、どの人物を昇進させるか、あるいは降格させるかを決める。

文家の子供たちは両親と一緒には食事をしない。彼らは毎日朝一番に文師夫妻に挨拶するため朝食の食卓にくる。それからキッチンに連れていかれて、食事をあたえられ、そのあと学校にいったり遊んだりする。この朝、年長の子供たちは、彼らの両親と私の両親と一緒に朝食をとった。私は、年下の子供たちが新しい姉をちらっと見ようと、キッチンの扉からのぞいているのに気づいた。彼らの声に心暖められたが、小さいほうの子供たちが韓国語を話さないのを知って衝撃を受けた。

文師は、韓国語は天の王国の普遍言語だと教えている。彼は言う。「英語は天の王国の植民地のみで話されている!統一教会運動がさらに蓮すれば、統一教会の国際的な公式言語は韓国語になる。カトリックの会讓がラテン語でおこなわれているのと同じように、公式の会讓は韓国語でおこなわれる」私は世界中の会員に韓国語学習が奨励されていることを知っていた。だから、私が神の言葉と教えられてきたものを、文師夫妻が自分たちの子供に教えるのに失敗したことには当惑を覚えた。

その朝、私はアメリカの朝食の奇妙なにおいに圧倒された。ベーコンとソーセージ、卵、パンケーキがあった。こういったたくさんの食べ物を見て、私はちょっと吐き気を覚えた。韓国では、キムチとご飯の簡単な朝食に慣れていた。文夫人は厨房の「兄弟姉妹」たちに自分のお気に入りの果物、パパイヤを出すよう言った。彼女は、私がそのような異国の美味を食べたことがないのを知っており、味見するようせかした。彼女は風味を引き立てるためにどうやってレモン汁をかけるかやって見せたが、私にはどうしても食べられなかった。彼女は機嫌を損ねたように見えた。母は私の前に置かれたパパイヤを食べ、文夫人のすばらしい好みを称賛した。

文師は私の居心地の悪さを感じ取った。彼は直接、孝進にいった。「蘭淑は知らない場所にいる。外国にいる。言葉もしゃベれないし、習慣も知らない。ここはおまえの家だ。おまえは彼女に優しくしてやらねばいけない」私は文師が私の不安に気づいたことをありがたく思うあまり、孝進がなにも答えなかったことは、ぼんやりとしか気にとめなかった。

孝進はベルべディアまで私に会いにきはしたが、その数少ない訪問は安心をあたえてはくれなかった。それは私たちがおたがいにいかに合わないかを、さらにはっきりさせただけだった。私は彼を恐れた。彼は私を抱こうとし、私は身を引き離した。まもなく結婚する相手はもちろんのこと、男の子といるときどうしたらいいかわからなかった。「なぜおれから逃げるんだ」と彼は尋ねた。自分自身が若すぎて理解できなかったことを、どうして私が彼に言えただろう?私はメシアの息子の霊的なパートナーとなることを名誉に思っていたが、血と肉をもつ男の妻となる準備はできていなかった。

続く四日間を、私は一連の夢の場面のように過ごした。私は場面から場面へと移動し、疲れと展開する行事の規模の大きさのせいで、なにも感じなくなっていた。私は言われた場所にいった。私は、文師夫妻を怒らせるような間違いをしないことだけを気にかけながら、言われたことをした。

文夫人は私と母を、郊外のモールに買物に連れていった。こんなにたくさんの店を見たのは初めてだった。文夫人の足は最高級の店へと向かいがちだった。ニ—マン・マーヵスで、彼女は私に試着するようにと、暗い色の落ち着いた色気のないドレスを選んだ。自分には明るい赤やロィャル・プルーの服を選んだ。私は、彼女が私の若さを不快に思っているのではないかと思った。おそらくは夫が婚約の日、私のことを彼女よりもかわいいと言うのを聞いたのだろう。韓鶴子のような驚くべき女性が、だれかに、とくに私のような女学生に嫉妬するなど、私には想像しがたかった。文鮮明と結婚したときの彼女は、いまの私よりわずかに一歳年上だけだった。三十八歳で十三人目の子供を妊娠し、彼女の肌はいまだにしわひとつなく、顔立ちは絶世の美女のものだった。

彼女は表面的には私に気前よく、その最初の週、私を自分の部屋に呼んで、もう着ないドレス一着と美しい金の鎖をくれた。私はドレスを試着するとき、浴室でその鎖を外し、誤ってシンクの上に忘れてしまった。彼女はあとでネックレスをメイドにもたせて、ベルべディアの私のところまで届けてきた。文夫人は私に自分の洋服だんすと財布は開いてくれた。だが、私は最初から、彼女の心は閉じられたと感じた。

韓国の家庭では、伝統的に長男の嫁の地位は高い。彼女は母親の役割を受け継ぎ、家庭の錨となる。韓国語には長男の嫁を指す「マンミョヌリ」という特別の言葉さえある。文家では、私がこの役割を果たさないことは、最初から明らかだった。私は若すぎた。「私はお母様を育てなければならなかった。そして今度は嫁も育てなければならない」と文師はいつも言っていた。あとになってようやく私は、文家では、だれであろうと外部の者が重要な役を果たすことは許されないと気づいた。嫁は自分の立場を知っていなければならない。私にとってそれは、家族が集まるときに、文鮮明から一番遠く離れた椅子に最後にすわる人間であることを意味した。

私が空港で税関職員の注意を引いたことを考えて、文師はいずれにせよピアノ・リサイタルを開いたほうが安全だろうと決めた。私はあわてた。練習をしていなかったし、楽譜ももってきていなかった。母は私に請け合った。リトルエンジェルス芸術学院の授業で暗譜したシューマンの曲で切り抜けられるだろう。私は、それならたぶん充分に思い出せるだろうと考えた。孝進と文師の個人的補佐ピー夕ー・キ厶が、ある午後、私をニューョーク市まで車で連れていき、マンハッタン・セン夕ーの舞台で練習させてくれた。マンハッタン・セン夕ーは教会がミッド夕ウンに所有するコンサート・ホール兼レコード・スタジオで、リサィ夕ルはここで開かれることになっていた。

私は文師の黒いベンツの一台の後部座席にひとりですわり、市の摩天楼が目に入ってくるのをじっと見つめていた。感銘を受けるべきだと知ってはいたが、それは寒い灰色の一月の一日だった。私の唯一の印象は、ニューョーク市にはなんと生気がないかということだった。あとで考えてみると、その死の感覚は、私自身の感情とより密接に関係していたのだろう。私の感情は、窓の外のコンクリートの景色と同様に凍りついていた。

マンハッタン・セン夕ーで、私たちは教会最高幹部のひとり朴普熙の美しい娘、朴薫淑と会った。彼女は孝進と同世代だった。彼はそのすさんだ中学時代、ワシントンDCで薫淑の家族と暮らしていたことがあった。彼女はその後、文鮮明が創設した韓国一のバレエ団、ユニパーサル・バレエ団のバレリーナになる。どちらも韓国語がぺらぺらなのにもかかわらず、ふたりは英語で親しげに挨拶をかわした。彼らが長々とおしゃべりをしているあいだ、私はそこに黙って立っていた。私は自分の頸がほてるのを感じた。なぜふたりは私を無視するのか?なぜこんなに不作法なのか?孝進が私を小さな控え室に残して、だれかほかの人びとと話しにいったときには、もっと腹が立った。「ここで待ってろ」と彼は、私が言うことを聞くように訓練中の子犬ででもあるかのように言いつけた。

私は、例の頑固なプラィド、兄を相手にたびたび子供っぽい喧嘩の種を作ったプラィドが頭をもたげてくるのを感じた。孝進が見えなくなるとすぐに、私は探検に出かけた。ホールはいまは文鮮明のものとなっている古いニューョー力ー・ホテルとつながっていた。教会はこのホテルを会員の住まいに使っていた。三十階のフロアー全体は、「真の家庭」がニューョーク市に泊まるときのためにとってあった。私はあちこちうろつき、鍵のかかった部屋のドア・ノブを揺すった。

孝進はもどってきて、自分のペットが命令どおりその場にじっとしていなかったのを見つけるとかんかんに怒った。「こんなふうに出ていっちゃいけない」と彼は怒鳴った。「だれかがおまえを誘拐するかもしれない」私はなにも言わなかったが、「あらあら、だれが私を誘拐するというのかしら?」と思った。なんといっても、この不作法な若者が、なにをすべきか私に指図できると考えていることがいやだった。

公演の夜、何百人もの教会員がコンサート・ホールを埋めた。私は、その夜の演目のほんの一部だった。私は数名のピアニストのうちの三人目だった。私は、私たちが韓国を離れる前に、母が買ってくれたピンクのロング・ドレスを着た。昼に食べたお寿司のせいか、劇場のVIP席にすわる「真の家庭」のために演奏をするという予感のせいか、私の胃はきりきりと痛んだ。孝進の妹、仁進が私に消化剤ぺプトビスモルを、スプーンですくって飲ませてくれた。それは効いた。私はこのピンクの液体を、ドッグフ—ドのょうに、アメリカの驚異のひとつだと思った。

私はあまりにも速く演奏しすぎた。聴衆は私が弾き終えたと気づかず、だから拍手までに間があった。私はただ全体を弾き終え、数力所しか間違えなかったことでほっとしていた。私が楽屋にもどるとすぐに、孝進と仁進は普段着に着替えるょうに言った。私はその夜の最後に、演奏者全員にょる力ーテンコールがあることに気づかず、彼らの言うとおりにした。そんな普段着では舞台に出られない。だからほかの演奏者と一緒にお辞儀には立たなかった。

演奏会のあと、ニューョー力ー・ホテルの専用スィートルームで、文師はとてもご機嫌で、本当のピアノ・コンクールを毎年の行事にすると決めたほどだった。しかしながら文夫人は私に冷たかった。「なぜほかの人たちと挨拶しなかったの?」と彼女はがみがみ言った。「なぜ服を着替えたの?」私はびっくりした。なんと言うことができただろう?彼女の息子が私にそう指示したと?孝進は私がもじもじするのを見ていたが、なにも言わなかった。私はただ頭をさげ、叱られるままになつていた。

力ーテンコールに出なかったのが私の犯した最初の失敗ではなかったことがわかった。文夫人は私の失敗を記録していた。彼女はそれを翌日すベてリストアップして母に言ってきた。私は不作法にもブーツを履いたまま彼らの家に入った。私は不注意にもネックレスをシンクの上に忘れた。私は無礼にも食事のときにおいしそうに食べなかった。私は考えなしにも力ーテンコールで挨拶しなかった。それに加えて、彼女は母に、孝進が私の息が臭いと文句を言っていると伝えた。文夫人は、母に警告の言葉とリステリンのマウスウォッシュをもたせて、私のところに寄こした。

私は打ちのめされた。第一印象がもっとも長く続くのなら、文夫人と私の関係は、私のアメリ力滞在の第一週目から悪くなるょう運命づけられていた。

文家の子供たちの学校の予定と合わせるために、結婚式は一月七日に決められていた。結婚許可証はなかった。私たちは血液検査も受けなかった。私はニュ—ョーク州の定める結婚の法定年齢より一歳若かった。孝進と私の「聖婚」は法的に結ばれたものではなかった。そのことを私は知らなかったし、気にもとめなかった。文鮮明の権威だけが重要だった。

私たちはその朝、文師夫妻と朝食をとった。母は私に食べるよう言った。長い一日になるだろう。二種類の式が予定されていた。西洋式の儀式がベルべディアの図書室でおこなわれる。私は白のロング・ドレスを着て、べールをかぶる。そのあと、伝統的な韓国式の結婚式があり、孝進と私は生まれ故郷の伝統的な結婚衣装を着る。続いてニューョーク市で披露宴がある。

母は文夫人に、私の髪のセットとメイクアップを美容師にやってもらうかどうか尋ねた。文夫人は言った。お金の無駄よ。仁進が手伝うでしょう。私は仁進を「真の家庭」の一員として崇拝していたが、自分の友として信頼できるかどうかは疑問に思っていた。彼女は両親に言われたとおりにして、私に親切にしたとほめられたが、私には自分が孝進の好みの夕イプではないように、彼女の夕イプでもないことがわかった。彼女は私の顔におしろいをぬりながら、いくつか忠告した。もし文家の子供たち、とくにあなたの夫とうまくやりたいのなら、あなたは変わらなければいけない。それも急いで。「私は孝進のことをだれよりもよく知っているわ」と彼女は私に言った。「彼はおとなしい女の子は嫌いよ。わいわい騒ぐのが好き、パーティが好きなの。もし彼を幸せにしたいなら、もっと外向的にならなきゃ」

結婚式直前に、私を見に立ち寄ったとき、孝進は充分に満足したように見えた。けれども私には、自分が彼の幸福の源泉ではないことがわかっていた。この日、彼は父親の最愛の子、黒い羊ではなくよき息子だった。両親を喜ばせるために、くしゃくしゃの長髪を刈り込むことにさえ同意した。

私が図書室と未来へと続く長い廊下をひとり歩いていくとき、年輩の韓国人女性がささやいた。「微笑んではだめよ。さもないと最初の子は女の子になるから」この指示に従うのは難しくはなかった。私の国の文化では、女の子が生まれるとがっかりされるのを知っていたからばかりではない。私の結婚の日は私の人生でもっとも幸せな日と考えられていた。しかし私はなにも感じなかった。自分のゥェディング・アルバムを見るとき、私は少女だった自分のためにすすり泣きたくなる。写真のなかの私は、記憶のなかで感じるよりもなお惨めに見える。

図書室に入り、白の儀式服を着た文師夫妻のほうへと部屋のなかを進んでいくとき、両側には人びとがひしめき合っていた。図書室はぎゅう詰めで、とても暑かった。その全員が両親をのぞいて、すべて私には見知らぬ人だった。それは厳粛な部屋だった。その暗い羽目板の壁には読まれることのない古書が並び、高い天井からはシャンデリアが下がっていた。このような舞台のなかでは、神が私のために、そして神から地上に天国を築くよう任せられた「真の家庭」の未来のために立てた計画を実行しているのだと信じずにはいられなかった。私は神のより大きな目的のための道具だった。文孝進と洪蘭淑の結婚は、とるにたりない、人間の愛の縁組ではない。神と文鮮明が、私たちを結びつけることによって、それをあらかじめ定めたのだ。

ベルべディアの階上でおこなわれた韓国風の儀式はより小人数で、出席者は家族と教会幹部だった。文一家は人生でもっとも重大なものごとを大急ぎでやること、私はそれを学びつつあった。だから呼び出されるまでに、ようやく髪を伝統的なスタイルにまとめる時間があるかないかだった。私は儀礼どおり頰を紅で丸く塗るのを忘れ、文夫人とまわりの女性たちから注意された。孝進と私は、食べ物と韓国の酒が載った供物台のそば、「真の御父母様」の前に立った。多くの子供を作りたいという花嫁の望みを象徴する民俗伝統の一部として、果物と野菜が私のスカー卜の足元に撒き散らされた。

実際の儀式についてはほとんど覚えていない。あまりにも疲れていたので、注意を集中させておくためには、教会の公式カメラマンのカメラのフラッシュを頼りにした。私は「ここに立って」とか「こう言って」とかいう命令をありがたく思った。動いていれば、倒れることはないだろう。

マンハッタン・セン夕ーの宴会場で開かれる披露宴のために着替えるよう、運転手が孝進と私とを「ィーストガーデン」へと運んだ。彼は私たちを、邸宅から続く丘の上の小さな石造りの家でおろした。白いポーチと魅力的な石のファサードとで、家はなにかおとぎ話から出てきたように見えた。孝進と私はここで暮らすのだ。私たちはここをコテージハウスと呼んだ。一階に、居間と客間、そして小さなキッチンがあった。階上には小さな浴室と寝室がふたつ。私は、私たちのスーッケースが広いほうの寝室に運ばれているのを見た。

孝進はどうしてもセックスをしたがった。私は夜まで待ってくれるように頼んだ——「真の御父母様」は、私たちが一時間以内で用意をするよう待っている——しかし、彼は先延ばしにしようとはしなかった。私は彼の前で裸になりたくなかった。私は服を脱ぐためにベッドに滑り込んだ。私は続く十四年間、この習慣を続けた。母がくれた本を読んでいたが、性交渉の衝撃については、まったく準備ができていなかった。孝進が私の上に乗ったとき、私にはなにが起こるのかわからなかった。彼は処女を奪うという予感に興奮し、とても乱暴だった。彼は私になにをするか、どこを触るかを指示した。私はただ彼の指示に従った。彼が私のなかに入ってきたとき、私にできたのは痛みのために叫ばないことだけだった。彼が終えるまでにたいした時間はかからなかったが、何時間ものあいだ、私の内側は痛みで燃えるようだった。「これがセックスなんだわ」と私は思い続けた。

私は痛みと疲労と屈辱から泣き始めた。私たちが待たなかったのはいけないことだったと感じていた。孝進は私を黙らせようとした。彼は知りたがった。よくなかったか?私は、女性の痛みを表すのに幼児言葉を使って、とても「痛かった」と言った。彼がそんな反応を聞いたのは初めてだと言ったので、韓国で聞いていた噂は本当だとわかった。孝進には愛人が大勢いる。彼が自分の罪を、こんなふうに無神経で傲慢な態度で告白するのに私は衝撃を受け、傷ついた。彼の鋭い声と、怒った叱責の言葉が無理やり泣きやめさせるまで、私はさらにひどく泣き続けた。少なくとも私はセックスがなにで、私の夫がだれかを知った。セックスはひどく、夫はそれよりましではなかった。

私たちが服を着ているあいだに、厨房係の「兄弟姉妹」が「真の御父母様」が車で待っていると呼んだ。私たちは階下に走りおり、黒いリムジンのフロントシートに乗り込んだ。文夫人は私を非難するように見た。「なぜ遅れたの?」と彼女はがみがみ言った。「待っている人たちがいるのよ」孝進はなにも言わなかったが、私たちの赤く染まった顔と急いで着た服とが、私たちの行為を暴き出していた。文師夫妻が後部座席にいて、私の屈辱を見られないのを私はありがたく思った。

マンハッタンへのドライブのあいだ、私は眠り込んだが、休息は短かった。マンハッタン・セン夕ーの宴会場は、食卓と会員数百人で埋まり、そのほとんどがアメリカ人だった。私たちが入場し、メインテーブルの席につくと、彼らは喝采した。私はこういった大騒ぎのすべてにうんざりしていたが、私の前にはまだ何時間もの余興と晚餐が待っていた。それはステーキとべークド・ポテト、アイスクリームとヶーキのアメリカ風の食事だった。母は私に食べるよう言ったが、すべてが砂のように味気なかった。余興は韓国風だったが、宴会のすべてが英語で進行した。私はたくさんのスピーチと孝進と私の栄誉を讃える乾杯の言葉のひとことも理解できなかった。他人が微笑むときに微笑み、他人が拍手するときに拍手した。

言葉の壁には、私を自分自身の結婚式でひとりの観衆にする効果があった。私はこの集団のなかにいたが、その一部ではなかった。私は文家の全員が歌い、手をたたくのを見回していた。だれもが幸せそうに見えた。それは興奮させられる光景だった。やはり英語を理解しない父が、どうやら私がなにか短くコメントするよう求められているらしいと言ったとき、私は孤立から引き戻された。私はぞっとして言った。「英語で?」「いやいや」と父は私を安心させた。「孝進が訳してくれるだろう」父は私に話は短く、神と文師に感謝し、孝進のよき妻となることを約束するようにと言った。その時がきたとき、私は父の言ったとおりにした。部屋のあちこちで、韓国人ではない客から「彼女はなんと言ったのだ?」という叫びがどっとあがった。「いや、つまらないことですよ」と孝進は言い、英語で自分自身のコメントを述べて、わくような喝采を得た。

私は拍手するとき、自分の手をひざの上においたままにしていた。文師は私に手をテーブルの上に出して、自分の結婚の日の喜びと、孝進への評価をもっとあからさまに示して喝采するよう指示した。私は彼の指示どおりにしたが、ずっと考えていた。「私は本当にばかね。なにひとつちゃんとできないのかしら?」

私たちが「ィーストガーデン」に帰ったあともなお、お祭りは終わらなかった。韓国の伝統では、結婚式の客たちは花婿による花嫁の象徴的略奪に対し、花婿の足の裏を棒でたたく。コテージハゥスに帰ると、この儀式的な攻撃に備えて、孝進は靴下を何枚も重ねてはいた。教会幹部たちが、孝進が逃げられないように足首を結わえるのを見て、文師夫妻は笑った。彼らが孝進の足を打つたびに、「お父様」は怒ったふりをして見せた。「やめなさい。私の息子をたたかなければお金をやるから」棒を振り回していた人たちは、お金を取り、また打ち始めた。「やめたら、もっとお金をやるよ」文師は叫び、彼らが「お父様」のお金をポケットに押し込み、また孝進を打ち始めると、ふたたび笑い声があがった。

私は、やわらかなソファーからこの行為を見ていた。ソファーは私をそのまま眠りへと引き込みそうだった。だれもが私のことを静かだねと言った。「大声をあげて、夫をたたくのをやめさせようとはしない」私は静かなのではなかった。私は無感覚になっていた。人びとにせかされて、孝進の足首のひもをほどこうとしたが、あまりにも疲れていたので、彼が自分でほどかなければならなかった。

翌朝、私たちは全員、文師の朝食の食卓に集まった。孝進は、どこへかはわからないが、朝早く姿を消していた。私は、文師夫妻に給仕するために留まっていた。私は「真の家庭」における自分の役割に確信がもてず、私の新しい夫は、私を導く助けとはならなかった。私は自然に文夫人の侍女役に落ち着いた。

結婚式が終わるまで、だれも私には、新婚旅行の話はしなかった。孝進はハワイにいきたがったが、文師はかわりにフロリダを勧めた。私たちの新婚旅行は、ふつうの新婚旅行ではなかった。私たちは、夫と妻と文鮮明の個人的補佐ピー夕ー・キムとで奇妙な三人組を構成していた。文師はピー夕ー・キムに五千ドルを渡し、私たちをフロリダまで車で連れていくょう指示した。私たちがどこにいくか、あるいはなにをするかを、だれも私に教えてはくれなかった。「イーストガーデン」での堅苦しい暮らしに慣れていた私の母は、私のスーツヶースに気取ったドレスをいっぱい詰め、私はブルージーンズと丁シャツに身体を突っ込んだ。

ピー夕ー・キムと孝進は青いベンツのフロントシー卜にすわった。私はひとりうしろにすわった。ふたりはイーストコースト千百マイルを下っていくあいだ、英語で話していた。私の孤独感は完全だった。ふたりの男が、いつどこで食べたり寝たりするために止まるかを決めた。ガソリンス夕ンドのトイレで涙をこらえょうとしていたのを思い出す。私はハンドドライヤーがどうやったら動くのかわからなかった。それが熱風を噴き出すのをやめなかったときは壊したのだと思った。短い時間の出来事だったが、でもそれは孤独な時間だった。こんな単純なこと、そして私には助けを求める相手はだれもいない。

フロリダに到着し、ピー夕ー・キムが私をディズニー・ヮールドに連れていってあげようと言ったとき、私はちょっと元気になった。私は十五歳の少女だった。これ以上すてきなバヵンス・スポットは想像できなかった。孝進は乗り気ではなかった。彼は前に何度もきていた。彼はいやいやながらォーランドで止まることに同意した。寒い日だった。弱い霧雨が降っていたが、私は気にしなかった。メィン・ストリートUSAをシンデレラ城へと歩き、私はなぜ人びとがディズニー・ヮールドを魔法の王国と呼ぶかを正確に理解した。私はミッキ—マゥスやよく知ったぬいぐるみのキャラク夕ーがいないか、きょろきょろと見回したが、ひとりも見る機会に恵まれなかった。到着十分後、孝進は退屈だと言い、帰りたがった。私は彼のわがままに啞然としたが、ベンツへともどる彼の数歩あとをついていった。

文師は、私がアメリヵの一部を見られるようにと、自動車旅行を勧めたが、孝進はすぐにこの計画にも我慢できなくなった。彼は「ィース卜ガーデン」の警備員のひとりをフロリダまで飛行機で呼びつけ、車を引き取らせた。彼は私に言った。おれたちは飛行機でラスベガスにいく。

私はラスベガスがどこで、なにかまったく知らなかったが、孝進もピー夕ー・キムもわざわざ説明する手間はとらなかった。ふたりのどちらも、文師夫妻と私の両親がそこで休暇を過ごしていることを教えてはくれなかった。両親がすわっているテーブルへとホテルのレストランのなかを歩いていくまで、私は両親たちと合流するのだとは知らなかった。母は、歩いてくるあいだ、部屋のなかをぼんやりと見ていたと言って、私を厳しく叱った。私は母に言った。もし文師夫妻がそこにいることを知っていたのなら、それは礼儀にはずれたことだったでしょう。でも私は知らなかったのよ!

ラスベガスがギャンブラーの天国だと知ったとき、私はさらに混乱した。ホテルのレストランやカジノにはスロット・マシーンがあった。このような場所で、私たちはなにをしているのかしら?統一教会の教えでは賭事は厳格に禁じられている。いかなる種類の賭も家族を害する社会悪で、文明の衰退に貢献する。それではなぜ、「真の家庭」の「お母様」韓鶴子はコィンの入ったカップを揺すりながら、一枚また一枚と夢中になってコィンをスロット・マシーンに入れているのか?「再臨のメシア」文鮮明、神殿から両替商を追い出した神聖な男の後継者が、何時間もブラックジャックのテーブルで過ごすのか?

私には尋ねる勇気はなかった。けれども尋ねる必要はなかった。私が罪の穴蔵と教えられた場所に私たちがいる理由を、文師は喜んで説明してくれた。「再臨の主」として罪人たちを救うために、彼らと混じり合うことが自分の義務だ、と彼は言った。彼らに罪を思いとどまらせるために、彼らの罪を理解しなければならない。おまえは、私が自分でブラックジャックのテーブルにすわって賭けてはいるのではないことに気づいただろう。ピー夕!キムがかわりにすわり、文師が彼のうしろの位置から指示するのに従って、賭け金をおいている。「だから、私が自分で実際に睹けてはいないのがわかるだろう」と彼は私に言った。

たとえ十五歳でも、たとえメシアのロから言われたものでも、私には詭弁は詭弁だとわかった。

▲ ダンベリー連邦刑務所から釈放の日、文鮮明は妻・車軸島子と子供たちに囲まれていろ。暖炉に飾られた横幕は、文鮮明の息子のひとり・栄進の誕生日を祝うもの

第5章 「イーストガーデン」で見たもの

「イーストガーデン」にもどったとき、統一教会員の目から見れば、私は既婚婦人だった。しかし、どう見ても、相変わらず学校教育の必要な子供でもあった。文鮮明の家庭における自分の劣った身分について、私がいまだになにか疑いを抱いていたとしても、私の教育についての話し合いは確かに私の立場を明確にした。

私の夫は十九歳でいまだに高校を終えていなかったが、彼を別にすれば、学齢にある文師の子供たちは夕リータゥンの私立学校に通っていた。文夫人ははっきりと言った。おまえのために年に四千五百ドルのハックリ!スクールの学費を払うつもりはない。公立学校でたくさんよ。

二月はじめ、ピー夕ー・キムが車で私をアービントン高校まで連れていき、十年生に入学させた。私たちはまず、ノートー冊と鉛筆数本を買うため、コンビニエンス・ストアに立ち寄った。私は洪蘭淑の名前を使うことになっていた。私の結婚や文一家との関係はだれにも知られてはならない。ピー夕ー・キムは校長に、自分を私の後見人だと紹介した。私の成績表は彼のところに送られる。

ソゥルのリトルエンジェルス芸術学院では、私はクラスで上から一〇パーセントの成績に入る生徒だった。しかし、アメリカの高校に通うという予想は、私を恐れで満たした。私は典型的な郊外の高校の騒々しい廊下を、ピー夕ーキムについて歩きながら、私を追い越して駆け出していくテイーンエイジャーたちの笑い声とラフな服装を見ていた。この元気いっぱいの集団とダンスバーテイの光景に、私がどうしたら適応できるだろう?英語を話す教師の言葉をどうやって理解すればいいのか?学校ではまじめな学生、家庭では従順な妻であることをどう両立させればいいのか?この二重生活のなかで、私は孤独以外になりようがあるだろうか?

私は文師夫妻に朝食の食卓で挨拶するために、毎朝六時に起きた。邸宅の厨房では、朝は大騒ぎだった。文師夫妻が何時に下におりてくるかは、だれもはっきりとは知らなかったが、夫妻はおりてくるとすぐに食事が出てくることを期待していた。二人の料理人と三人の手伝いがメィンコースを準備していた。しかし、よくあることだったが、文師夫妻が別のものをほしがると大慌てだった。私は夫妻が大勢の教会幹部たちと食卓に到着する前に、キッチンで軽食をとった。彼らが現れるとひざまずいてお辞儀をし、いってもよいと言われるのを待ち、運転手に学校まで車で送ってもらった。

朝はたいていの場合とても疲れていた。なぜならば孝進は十二時前に帰ることは決してなかったし、帰るとセックスを要求するからだった。彼はしばしば酔っばらい、テキーラとしけたたばこのにおいをさせながら、コテージハゥスの階段をよろめきあがってきた。私は、放っておいてくれることを期待して、寝たふりをしたが、それはめったになかった。私は彼の要求に奉仕するためにそこにいた。私自身の要求は問題ではなかった。

朝は部屋のなかをつま先立ちで歩き回った。もっとも夫を起こす危険はほとんどなかったが。彼は昼過ぎまでぐっすり眠っていた。ときには私が学校からもどってきてもまだ寝ていた。彼は起きあがると、シャワーを浴び、それからマンハッ夕ンに出かけて、お気に入りのナィトクラブ、ラゥンジ、コリアン・バーを巡り歩く。十九歳だったが、なじみの韓国人経営のパーで酒を出してもらうのには困らなかった。当時十五歳だった弟の興進と十六歳の妹の仁進を、深夜の酒飲み旅行に連れていくこともあった。

一度だけ、私を誘ったことがある。私たちは車で、たばこの煙の充満するコリアン・ナイトクラブにいった。文の子供たちが常連なのは明らかで、ホステスはみんな親しげに挨拶した。ゥェイトレスが孝進にゴールド・テキーラのボトル一本とマールポロ・ライトを一箱もってきた。仁進と興進は孝進と一緒に飲み、私はそのあいだ、コカ・コーラをすすっていた。

私は泣くまいとしたが、必死の努力にもかかわらず、涙が出てきた。私たちは、こんな場所でなにをしているのだろう?子供時代ずっと、私は統一教会の会員はバーにはいかない、文鮮明の信徒はアルコールを飲まないし、たばこは吸わないと教えられてきた。「真のお父様」が世界中を旅して非難している行動を、文師の「真の子女様」がおこなっているあいだ、どうして私は彼らと一緒にこの場所にすわっていることができるだろう?

私が足を踏み入れたびっくり館の鏡のなかでは、彼らの行動は問題ではなかった。私の行動が問題だった。「おまえはなんでこうなんだ?」と孝進はうんざりして別のテープルに移る前に聞いた。「みんなが楽しんでるのを台無しにしてる。おれたちは楽しみにきたんだ。おまえの子守をしにきたんじゃない」仁進は私の横の椅子に腰をおろした。「泣きやめないと、孝進はすごく怒るわよ」と彼女は私に厳しく警告した。「あなたがこんなふうに行動していたら、彼はあなたを好きにはならないわ」私が気を落ち着ける前に、夫は「いこう、こいつを家に連れていくぞ」と怒鳴った。

「イーストガーデン」までの長いドライブのあいだ、だれも私に話しかけなかった。私は暖一房のききすぎた車のなかで、彼らの軽蔑がひしひしと感じられた。「泣かないで」と私は自分に言い続けた。「すぐに家に着くわ」私をおろす直前、孝進は私の同級生のひとりを拾った。彼女は「祝福子女」で、文兄弟の遊び友だちだった。彼女は後部座席に身体を押し込み、私がいるのにさえ気づかなかった。彼らは、ニューョークへ帰ろうと大急ぎのあまり、車道にすべった車輪の跡まで残していった。

それは、泣きながら眠ったあれほど多くの夜の最初の一夜だった。ベッドの横にひざまずいて、私は何時間も神に助けを祈った。「もしもあなたの意志を実現するためにここに私を送られたのなら」と私は祈った。「どうぞ私をお導きください」私は幼い心のすべてで、もしもこの世で神を失望させれば、来世では天国に神と一緒の場所を拒否されると信じていた。神の御許にいけないのであれば、この世の幸せな生活に、なんのいいところがあるだろう?

翌朝早く、「お母様」が私を自室に呼びつけたとき、私のひざは力ーペットにこすれて擦りむけていた。孝進やほかの子供たちはまだ家に帰っていなかった。「お母様」は知りたがった。彼らはどこにいるの?なぜおまえは一緒でないの?彼女の前の床にひざまずき、私は前夜の出来事を語りながらすすり泣いた。この恐ろしい重荷を「お母様」と分かち合えることは、ほっとすることだった。もしかしたら、なにかが変わるかもしれない。文夫人はとても怒ったが、私が期待していたように孝進に対してではなかった。彼女は私に対してかんかんに腹を立てた。おまえはばかな娘だ。自分がなんのためにアメリカに連れてこられたと思っているのだ?孝進を変えるのがおまえの役目なのだ、おまえは神と文鮮明を失望させた。孝進が家にいたいかどうかは、おまえしだいだ。

どうして彼女に言うことができただろう、彼女の息子が家にいても、ものごとは少しもましではないことを?彼はコテージハウスの居間を、自分のロックグループ「Uバンド」のために占領した。私は彼らの徹夜の練習がいやだった。彼らが演奏したり、ステレオで音楽を聴いたりすると、家全体が揺れた。孝進はクラシックの音楽教育が私をスノッブにしたと言い張ったが、私が彼のバンドを嫌ったのは、彼らが演奏する音楽のためというょりも、私たちの家庭での彼らの振る舞いのためだった。

バンドのメンバ—は夕方集まり始め、近くに住む他の「祝福子女」が加わることが多かった。ギターのチューニングの音が聞こえるとすぐに、マリファナのにおいが、私が宿題をしている二階にあがってきた。

孝進やその友だちは、私が衝撃を受けるのをおもしろがっていた。それはわかっていたが、実際のところ、彼らについての私の感情は相矛盾するものだった。禁じられた行動に加わりたくはなかった。しかし、教科書をもって二階にいるとき、私はあまりにも孤独だった。私は彼らに加わりたくはなかった。けれども加わるょう誘われることを熱望した。私は上下逆さまの世界に暮らしていた。私は、これまでずっと教えられてきたことを信じて同世代からばかにされ、私自身のものでない過ちで年長者から叱責される。

どうして文夫人に告げることができただろう、子供たちのパー通いは、彼らの罪のなかではもっとも軽いものなのだ、などと?彼女が私に小言を言うあいだ、私はロをつぐんでいた。文夫

人が私の母を自室に呼びつけて、私の過ちを並べ立てたのは、そのすぐあとだった。獻淑は学校に結婚指輪をしていったり、孝進の昔のガールフレンドについて聞いてまわったりしている、と仁進が言っている。

私はそんなことはなにもしなかった。けれども自分自身を擁護しようとすれば、文師夫妻の前で、彼ら自身の子供を批判しているように見えた。そして、それは許されなかっただろう。私は母にそう説明しようとしたが、母の唯一の忠告は、もっと注意して、「真の家庭」の感情を害さないようにしなければならないというものだった。用心深く話さなければならない。祈らなければならない。より価値ある人間となるために。それは不可能に思えた。私はいたるところで批判され、公平な審問なしで有罪と判決された。あまりにもたびたび偽りの告発をされたために、私は簡単には人を信じなくなった。

父と兄が韓国からきてくれれば、とどんなに願ったことか!文夫妻は結婚式のあと、父をソウルに送り返した。兄もまだソウルにいて、高校卒業とアメリカで妻と合流するためのビザがおりるのを待っていた。こちらにきたら兄が自分自身の生活で忙しいのはわかっていた。彼はハーパ—ド大学入学のことを話していた。兄が学業で成功することはメシアの名誉になるから、文師は喜んで彼をいかせたがっているように見えた。私は兄のためにわくわくしたが、自分のためには悲しかった。私は、私を憎んでいる人びとに取り囲まれて、「ィーストガーデン」に留まっていなければならない。

文師の三女、文恩進は例外だった。彼女は私より一歳年下で、やはり仁進とはあまり仲がよくなかった。私たちは、私が「イーストガーデン」にきた直後に仲良くなった。この最初の数力月間の恩進の親切を、私はずっと感謝し続けるだろう。すべてがあまりにも新しく、私は間違ったことをするのではと、心配でたまらなかった。たとえば「イーストガーデン」で最初に出席した日曜朝の敬礼式のとき、私は長い白の教会服を着たが、文家全員はスーツやドレス姿だった。私は悔しかった。その気持ちは、目立った格好をしてしまったティーンエイジャーにしかわからないだろう。私は自分の無知に困惑し、こんな簡単な習慣についても、だれも私に教えてくれなかったことに傷ついた。恩進はその役を引き受け、家族の集まりや教会の儀式ではどんなことがあるのか教えてくれた。

敬礼式は文師夫妻の寝室に隣接する書斎でおこなわれた。私はこういった式で、自分が七歳のときから暗唱してきた誓いの言葉を、文の子供たちが知らないのに気づいてびっくりした。敬礼式のあと、教会の「兄弟姉妹」たちが「真の家庭」に軽食を運んでくる。ジュース、チーズケーキ、ドーナツとデーニッシュ。文師は地元の会員を集めて、六時にベルべディアで日曜の定例説教をしたが、私たちがベルべディアにいく時間まで、私は文師夫妻の給仕をした。

私のょうな若い娘にとって毎週、文鮮明の説教を聞くことができるのはひとつの名誉だった。彼は韓国語で話したので、私には簡単に理解できた。アメリカ人会員は、彼の補佐たちがするおおまかな通訳に頼った。文師の説教のなにが私の心を打ったのか、それが理解できればいいのにと思う。彼はとくに洞察力があったとか、目立ってカリスマ的だったとかいうわけではない。実のところ、彼はそのどちらでもなかった。たいていの場合、彼は道徳的な正義の人となることによって、神と人類につくすよう私たちを鼓舞した。それは気高い神のお召しだった。

日曜の朝、ベルべディアのあの部屋にいた私たちのほとんどが、いかにおめでたかったかとはいえ、私たちの善良さによってのみ世界を変えられると本気で信じていた。私たちの信念にはある無邪気さと優しさがあったが、統一教会員を「カルト主義者」と非難するとき、それはほとんど考慮されていない。私たちはあるカルトに誘惑されたかもしれない。だが、私たちのほとんどはカルト主義者ではなかった。私たちは理想主義者だった。

文の他の子供たちがニューヨークでお酒を飲んでいるあいだ、恩進と私は夜遅くまで、邸宅のキッチンでお菓子を焼き、韓国語でおしゃべりをした。恩進は料理が上手で、気前がよく、チョコレート・チップス入りのチーズケーキや手作りクッキーを、邸宅の地下を事務室にしていた警備員たちに配った。

家事職員団を構成していた教会員たちは、文の子供たちからプレゼントをもらうより命令を受けるほうに慣れていた。「真の家庭」は、職員を年期契約の奉公人のように扱った。厨一房の「兄弟姉妹」やべビーシッ夕ーたちは天井裏のひと部屋で、多いときには六人も眠った。わずかの報酬があたえられたが、本当の給料はなかった。警備員や庭師、文の所有地の世話をする何でも屋の男たちにとっても、状況は少しはましかどうかというところだった。文一家の態度は、おまえたちはこれほど「真の家庭」の近くで暮らせるのだから幸せ者だというものだった。この名誉と引き替えに、彼らは文家のもっとも幼い子供からもあれこれと指図をされた。「それをもってきて」「あれをとって」「私の服を拾って」「ベッドをなおして」

文鮮明は自分の子供たちに、自分は小さな王子、王女なのだと教え、彼らはそのとおりに振る舞った。それは困惑させられる光景だったし、職員が文の子供たちから受ける侮辱を甘んじて受けている様子には目を瞠らされた。私と同じように、彼らは「真の家庭」には欠点がないと信じていた。もし文家のだれかが私たちに対して不満があるとすれば、それは彼らの期待ではなく、私たちの無価値を反映しているのだった。このような思考態度を考えて、私は恩進の親切にはとくに感謝していた。彼女は私を見下すような態度は決してとらなかった。彼女は私を私自身として好いていてくれるようだった。

仁進は妹の恩進と私の友情を快く思っていなかったが、仁進もまた自分の目的に合うときには、私に親切にすることもできた。彼女は一度私のところにきて、夜、こっそり外出できるよう、服を貸してくれと頼んだ。彼女の部屋は邸宅の両親のスィートルームの隣にあり、「お父様」とばったり出くわす危険を冒したくない。どうしていけないの?と私は尋ねた。彼女は私に、先日午前四時ごろ、忍び足で自分の部屋に帰ったときの話をした。まだ暗かった。部屋の反対側の椅子にすわる「お父様」を見たとき、自分にはやましいところはないと思った。

仁進は私に言った。文鮮明は彼女を何度も何度もたたきながら、自分は彼女を愛するがゆえにたたいているのだと強調した。彼女が「お父様」の手でたたかれるのはこれが初めてではなかった。彼女は言った。警察にいって、文鮮明を児童虐待で逮捕させる勇気があればいいのにと思ったわ。私は彼女に一番いいブルージーンズと白いアンゴラのセ—夕ーを貸し、その話によっていかに衝撃を受けたかを隠しておこうとした。

「真の家庭」内での新生活のなかでもとくに、文家の子供たちとその両親のあいだの不和は私を啞然とさせた。私は早いうちに、これが暖かく愛情あふれた家族だという考えは間違いだと気づいた。彼らが霊的に完璧な状態に到達しているとしても、日常の彼らの関係にそれを見いだすのは難しかった、たとえばもっとも幼い子供でさえ、日曜の午前五時の家族の敬礼式に集まるよう言われていた。幼い子たちは眠く、ときには不機嫌だった。女たちは最初の数分間、子供たちをなだめようと努めた。私たちがすぐに子供たちを黙らせられないと、文師はかんかんに腹を立てた。文鮮明が自分の子供のひとりを黙らせようとたたくのは何度も目撃したが、初めてそれを見たときの嫌悪感を思い出す。もちろん、彼の平手打ちは、子供たちをますます泣かせるだけだった。

孝進は「お父様」と「お母様」に対する軽蔑を決して隠そうとはしなかった。彼は両親を便利な現金の引き出し口座以上には見ていなかったようだ。結婚当初、私たちには当座預金口座も決まったお小遣いもなかった。「お母様」が不定期に、ただ私たちにここで一千ドル、あちらで二千ドルとお金を手渡した。子供の誕生日や教会の祝日には、日本人その他の教会幹部たちが、「真の家庭」への「献金」として何千ドルも手にして屋敷にやってきた。現金は直接文夫人の寝室のクローゼットの金庫に入れられた。

のちに、文夫人は私に、孝進の家族を養うための金の提供は日本の基金調達者に割り当てられており、この基金はそのために定期的に送られてくると言った。この仕掛けがどうなっているのか、私にはさっぱりわからなかった。お金は直接私たちのところにはこなかった。一九八〇年代中ごろ、「真の家庭信託」に預けられた金は、孝進その他の成人した子供たちに、毎月、電信送金されてきた。孝進は、毎月約七千ドルほどを受け取っていたが、それは私たちが夕リー夕ゥンのファースト・フイデリテイ銀行に開いた共同名義の当座預金口座に直接振り込まれてきた。このお金の特定の出所について、「日本」以上のことは私には決して明らかにはならなかった。

孝進は定期的に「お母様」のところに大金をもらいにいった。私が言えるかぎりでは、彼女は一度も「だめ」と言ったことはない。彼はお金を私たちの寝室のクローゼットにしまい、バーにいくときはいつも、彼の現金保管所から現金をつかみだした。

ある晚、いつものようにマンハッタンに夜遊びに出かけようとした孝進がわめきだし、部屋中にものを投げ始めたことがある。私は脅えた。「殺してやる、この売女め」と孝進はクローゼットをかき回し、衣類をハンガ—&ら、ネク夕イをネクタイかけからたたき落としながら叫んだ。「私がなにをしたの?」と私はつっかえつっかえ言った。「おまえじゃない、ばか」彼は「お母様」のことを言っていた。「あいつはおれの人生をめちゃめちゃにしようとしている」彼のお金がなくなっていた。彼は、「お母様」が息子の飲酒を制限するためにコテージハゥスにきて、お金をもっていったと考えた。私には信じられなかった。文師や文夫人が、自分の子供たちのすさんだ行動になにか制限を加えようとした証拠はなにも見ていなかった。

くしゃくしゃにされた衣類を拾い上げながら、私は靴のあいだにはまりこんだ札束をクローゼットの床に見つけた。コートのポケットから落ちたにちがいない。六千ドル以上あった。孝進は金を私の手から奪い取り、侮辱の言葉をとぎれなく吐き続けて「お母様」を非難しながら、ほとんどドアを蝶番からもぎ取りそうな勢いで、パーへ出かけていった。

私にとって学校は難しくはあっても、コテージハゥスの混乱に比べれば、正気の避難場所だった。英語の授業では、私はそれがなにを意味するのかまったくわからないままに、単語を覚えた。生物学では、先生が直接私に話しかけるのをぼんやりと見つめ、私がまったく理解できないのに、クラス全体が笑いざわめいた。かつての優秀な生徒の片鱗を自分に見たのは、数学の時間だけだった。この四十分間、私たちはみな「数」という世界言語を話した。私は二年生だったが、代数学では十二年生に入った。十二年生の授業が、私が韓国で四年生のときに修めていた範囲と等しかった。

私は韓国出身の「祝福子女」たちとお昼の食事をし、ときには一緒に勉強もした。孝進の妻という私の地位は、私たちの関係を堅苦しいものとし、本当の友情を妨げた。そのカフェテリアのテーブルは、私がうまく適応できないもうひとつの場所だった。ある午後、韓国人同級生ふたりが私と勉強するためにコテージハゥスにやってきた。彼女たちは家を案内してくれと言った。私は、「Uバンド」のギ夕ーやアンプ、ドラムでいっぱいの練習室を見せた。寝室と文夫人が私のために机と本棚をおいてくれた勉強部屋を見せた。

「でも、あなた、どこで寝るの?」と女の子のひとりが尋ねた。「もちろん、寝室よ」と私は言い、言ったあとで、ふたりがクィーンサィズのベッドをじっと見ているのに気づいた。教会の会員として、彼女たちは私と孝進の結婚を知っていたが、おそらく実際に夜の夫婦生活があるとは思っていなかったのだろう。その考えがそれほど愚かな仮定でないことは、いまの私には理解できる。ニューョーク州の承諾年齢(結婚・性交への女子の承諾が有効だとされる年齢)は十七歳である。孝進は強姦罪で逮捕されかねなかった。

「祝福子女」のひとりがテレビをつけ、X指定(成人向き)のビデオが画面に現れたとき、私の当惑は恥辱に変わった。私は、孝進がビデオを使うのを見たこともなかった。私はテレビのキャビネットを調べた。それは同じような映画でいっぱいだった。あとで私がポルノ・フィルムのことを問いつめたとき、孝進はただ笑っただけだった。彼ははっきり言った。自分は、遊びでも実生活でも、変化のあるセックスが好きだ、おまえも知ってるはずだ。おれはひとりの女、とくにおまえのようなお上品ぶった信心深い小娘では決して満足できない。

孝進は私の性的未熟さを自分の母親にこぼしさえした。彼女はある日、私を呼んで、妻としての私の務めについて話した。とても気詰まりな雰囲気だった。昼間は貴婦人、夜は女であれ、という彼女の婉曲話法についていくのは難しかった。私たちは昼間は夫の友でなければならない。だが夜は夫の気まぐれを満足させねばならない、と彼女は言った。さもないと、彼らは脇道にそれる。夫が脇道にそれるのは、妻が彼を満足させられないからだ。私は孝進の望むような女になろうと、もっと努力しなければならない。私は混乱した。文鮮明が私を選んだのは私の無垢ゆえではないのか?いま私は妖婦になることを期待されているのか?十五歳で?

私は真実を見始めていた。私たちの結婚はごまかしだった。孝進は結婚に妥協した。けれどもこれまでの生活を改めるつもりはなかった。私は孝進がよくいくコリアン・パーのホステスと関係しているのではと疑ったが、なんの証拠もなかった。彼が一晩中帰ってこなかったとき、なにをしていたかと尋ねれば、メシアの息子に質問するとは厚かましいやつだという答えが返ってきた。私は目を開けてベッドに横たわり、彼の車の音を聞いたと思ったが、それは風の音にすぎなかった。

結婚直後に、私は彼の早熟なライフスタイルについて肉体的な証拠を得たが、それに気づくには無知すぎた。結婚後数週間のうちに、性器に痛みをともなう水疱ができ始めた。このょうな恐ろしい痛みの原因がなにか、私には思いもつかなかった。おそらくそれは性行為の当たり前の反応なのかもしれない。おそらくは神経的な反応かもしれない。

もちろんそんなものではなかった。文孝進は私にヘルベスをうつした。何年ものあいだ、私は発疼が出るたびに、レーザー治療を受け、局所薬を塗らねばならなかった。レーザー治療が、感染部位の敏感な皮膚を不注意に焼いてしまったあと、私は一晩中、暖かな浴槽に入って過ごした。孝進はその夜、私が浴槽のなかで、死の苦しみに泣いているのを見ながら、痛みの本当の原因は決して教えてくれなかった。私の婦人科医が、私は性感染症に苦しんでいるとはっきり告げたのは、何年も経ってからのことである。彼女は言った。あなたは知っておく必要があります。なぜならばエイズの時代に、孝進の不貞は、彼の魂にとって危険なだけではないからだ。それは私の命にとっても危険だった。

けれども一九八二年春には、私はただ孝進が私を愛していないということしか知らなかった。結婚式から数週間も経たないうちに、彼は私に、おたがいの人生をめちゃめちゃにしないために、私たちは別々の道をいくべきだと言った。私は呆然とし、涙ながらに答えた。「そんなこと、私たちにはできないわ。お父様が私たちをマッチングなさったんです。お父様は私たちは一緒に生きなければならないとおっしゃいました。私たちは簡単に別れることはできません」このとき孝進は、私の選択には反対したこと、私とのマッチングは一度も望まなかったこと、結婚に同意したのはただ両親を喜ばせるためだけだったことを告げた。彼は言った。自分には韓国にガールフレンドがいる。そして彼女をあきらめるつもりはない。

彼の不貞と彼がそれを誇示するときに見せた喜びのどちらをよりつらく思ったかわからない。目立たぬようにしたかったのであれば、孝進は彼女と内緒で話すこともできたはずだ。そのかわりに、彼は私の目の前で、コテージハゥスの居間から彼女に電話をしてサディスティックな喜びを味わった。「ィーストガーデン」で私を仲間外れにしたいときは、友人や家族に英語で話しかけた。私の家で私を傷つけたいときは、ガールフレンドに韓国語で話した。「おれがだれと話してるか知ってるだろう。だったらあっちへいけよ」と彼は笑い、そのあと、電話線の向こうにいるガールフレンドに彼の愛を大声で語るのだった。

結婚後数週間して、孝進はなぜいくのか、いつ帰ってくるのか、私にひとことの言葉も残さず、ソゥルに出発した。彼は何力月も帰ってこなかった。ある朝、彼の弟の誕生祝いのあいだに、私は突然気分が悪くなったが、そのときも彼はいなかった。私の母は私が思いもみなかったことに本能的に気づき、私を助けて食卓から立たせた。私は妊娠していた。

私は子供で、自分の妊娠に対しては子供のように反応した。どうしたら学校を卒業できるだろう?ほかの生徒たちはなんと言うだろう?私に母親となる準備ができていないこと、私の結婚の不安定な状態など、より大きな疑問は私が面と向かうには難しすぎる疑問だった。私の状態が同級生たちに気づかれる前に、学年を終えることができるかどうかを心配するほうが簡単だった。

もうすぐ父親になると知っても、孝進はソウルから急いで帰ってこようとはしなかった。彼は私に電話もしなければ、手紙を書いてもこなかった。一度彼に電話したが、「お父様」のお金を無駄にしていると怒られただけだった。彼は乱暴に受話器をおいたので、韓国人の交換手は、私にラィンが切れましたと告げねばならないほどだった。私はまるで平手打ちを喰らったように感じた。妊娠について話すために電話をしてくるときは、孝進は私ではなく、「お父様」の補佐ピー夕ー・キムと話した。春のある朝、キッチンに入ろうとしたとき、私はピー夕!キムがその電話の内容を私の母に告げているのを聞いた。盗み聞きしているあいだ、私は息を詰めていた。次にはなにが起こるのか?盗み聞きした内容は、私には思いもかけないことだった。

孝進はピー夕ー・キムに言った。自分たちは法的に結婚していないのだから、自分にはなんの義務もない、というのがおれの立場だ。自分は教会員ではないガールフレンドと結婚するつもりだ。文師夫妻が赤ん坊と私の面倒をみたいというなら、勝手にどうぞ。自分は抜け出したい。母はほとんどロを開かなかったが、ピー夕ー・キムと母の話を聞きながら、私はとても脅えた。孝進にはそんなことができるのだろうか?私と私の赤ちゃんにはなにが起こるのか?文鮮明がひとつに結びつけたものを孝進はどうして分けることができるだろう?

まもなく韓国からもどってくると、孝進は私にひとことの謝罪や説明の言葉もなく、コテージハウスから出ていった。「お父様がおまえと赤ん坊の面倒をみてくれると確信している」と彼は冷たく言った。厚かましくも電話をかけてきて、その夜、自分のへルベス治療のための処方箋を取りにくると言いさえした。私はあまりにも怒っていたので、彼がくる前にコテージハウスの電球をすべてはずした。だから彼は医薬品箱まで手探りでいかねばならなかった。子供っぽいいたずらで得た満足は短かった。彼はいってしまい、私はひとりで、しかも妊娠していた。

彼がどこにいるのか、私には思いもつかなかった。あとになって知ったのだが、彼は私たちが結婚祝いに受け取った金で、「フィアンセ」をアメリカに呼び寄せ、マンハッタンにふたりのためのアバー卜を借りていた。韓国から「イーストガーデン」に帰ってくると、彼は文師夫妻に、自分は自分が選んだ女と暮らすつもりだと告げた。両親のどちらも、彼を止めるために、なんの試みもしなかった。私はいつも文師夫妻は自分たちの息子のことを恐れていると思っていた。孝進の機嫌はあまりにも変わりやすく、彼の気分はあまりにも不合理だったから、文師夫妻は彼との対決をあくまでも避けょうとしたのだろう。

そのかわりに、「真の御父母様」は私を呼びだした。私は彼らの前でひざまずき、頭をさげ、視線を落としていた。私は彼らが私を抱きしめてくれることを期待していた。彼らが私を安心させてくれることを祈っていた。反対に文師は私を激しく非難した。これほど怒った彼を見たことはなかった。彼の顔は怒りでゆがみ、真っ赤だった。おまえはどうしてこんなことが起こるままにしていたのか?孝進からこれほど嫌われるとは、おまえはなにをしたのか?おまえはなぜ孝進を幸せにできないのか?私は文鮮明が私を殴るのを恐れて、顔を上げなかった。文夫人は彼を落ち着かせょうとしたが、「お父様」は怒りを鎮めなかった。おまえは妻として失敗した。おまえは女として失敗した。孝進がおまえを捨てたのはおまえ自身の過ちだ。なぜ孝進に自分も一緒にいくと言わなかったのか?

私自身の考えはあまり意味をなさなかった。どうして孝進と一緒にいくことなどできただろう?彼と彼のガールフレンドと一緒に暮らすために?私は高校を卒業しなければならない。私は文師の怒りに恐れをなしたが、また不当に非難されて傷ついてもいた。孝進が愛人をもったからといって、なぜそれが私の過ちなのか?文師の息子が父親に従わないからといって、なぜ私が非難されなければならないのか?

私はこういった思いを口にするほど愚かではなかったが、でもそう思っていた。彼らの前では謙虚であり、彼らの虐待を受け、話しかけられたときだけ話すのが私の運命だった。涙が私の類を熱く濡らした。私は「再臨の主」の前で黙り、ひざまずいていた。けれども私に対する彼の不当な攻撃に、内側は煮えくり返っていた。ょうやく彼は「出ていけ」と叫び、私は急いで立ち上がった。涙でなにも見えず、コテージハゥスまでずっと走っていった。

私は完全に見捨てられたと感じた。私の母はまったく私の役には立たなかった。彼女は、私たち全員を罠に捕らえていた同じ信仰体系に、がんじがらめになっていた。もし文鮮明がメシアなら、われわれは彼の意志を実行しなければならない。私たちのだれにも選択の自由はなかった。この状況にいるのが私の運命だった。私はできるかぎりなんとかうまく切り抜けねばならなかった。神だけが私を助けられた。コテージハゥスの自分の部屋で、私はすすり泣き、私を見捨てぬよう大声で神に祈った。もし私の苦しみを鎮めることができなくても、これに耐えられるほど私を強くしてくれるよう神に祈った。

私は自分の弱き涙に自己嫌悪を感じた。私は神の前で泣いたことが恥ずかしかった。神は私をこの聖なる使命のために選んだ。そして私は神を失望させただけでなく、自己憐憫にも負けた。私は神に、私の信仰を強化し、神が私に送った苦悩を受け入れる謙虚さをあたえてくれるよう祈った。

一度そのようなとき、私は母が階下にいて、私の祈りを聞いているのに気づかなかった。私がおりていったとき、母の目も私の目と同じように真っ赤だった。母にとって、娘がこれほど苦しむのを目にし、助ける力がないと感じるのはつらいことだったにちがいない。けれども、私は母の感情を推測しているだけである。私たちは自分たちの感情について一度も話したことはない。おそらく私たちは、もしおたがいの苦痛を認めたら、自分たちがさらに深い絶望に追い込まれることを恐れたのかもしれない。

私は結婚の早い時期に、自分の感情を隠すことが自己保存の鍵だと学んだ。私は昼間を、見たところ屈託のない女学生として過ごし、夜はひざまずいて、絶望の祈りを捧げて過ごした。その春、私は毎日午後になると、邸宅前の広い円形の車道を歩いて、自分の考えを整理しようとした。ある日、私が歩いていると、文鮮明師の最古参の弟子のひとりが私についてきた。文家のだれも私に慰めをあたえてはくれなかった。私はとがめを科せられ、それを義務として受け入れねばならなかった。教会の長老は舗道を私と歩きながら、私に心配しないよう言った。おまえの悲しみは赤ちゃんの害になるかもしれない、と彼は注意した。孝進は正気を取り戻す、と彼は約束した。私は自分の屈辱がこのように知れ渡っていることに当惑したが、尊敬されている長老の親切はありがたく思った。

その春、兄がようやく韓国からやってきて、ベルべディアで妻と一緒になった。この愛人問題が勃発したとき、彼は着いたばかりだった。ある午後、文師は仁進と兄と私を自室に集めた。「私たちは孝進がしたことのために、彼を家族から追い出すべきだろうか?」と文師は私たち全員に尋ねた。もっとも彼が自分の娘、仁進の答えのみを期待しているのは明らかだった。仁進は、孝進は若くて乱暴だが、理性の声を聞くだろう、時がくれば家に帰ってくるだろうと主張した。統一教会の法定推定相続人を否認するのは、「真の家庭」にとってと同様、教会にとっても破滅的なことだ。兄は同意した。私はなにも言わなかった。

「お父様」は言った。もし孝進が帰ってきたら、私たちは全員彼を許し、彼が自分の責任に適応していくのを助けなければならない。とくにおまえはなんの恨みももってはいけないと、文師は指示した。彼は、私にとってこれは困難の時であると認めはしたが、夫に対する私の心を和らげるよう神に祈るのは、赤ちゃんに対する私の義務だと言った。彼と文夫人とは孝進を連れ戻すだろう。残りの私たちは、孝進が帰ってきたら、暖かく迎えてやらねばならない。

翌朝、文夫人は、「祈り星」のひとりを、夕リー夕ゥンの軽食堂「デリ」に連れていった。私が知らなかったことは、「お母様」はそこで孝進の愛人と会うよう話をつけていたことだ。愛人は私の夫のために闘うつもりで喧嘩腰でやってきた。彼女は文夫人に、自分たちは宗教が自分たちの行く手に立ちはだかることを許さない、孝進は自分のために統一教会を離れる準備をしていると言った。

聞いたところでは、それは猛烈な剣幕だったという。しかし、ガールフレンドは札束の詰まった財布とカリフォルニア行きの航空券を手に軽食堂を立ち去った。文師夫妻は金を払って、女を追いやった。彼らは彼女をロサンゼルスのある韓国女性に預けた。彼女はすぐに、成功を求めてその女性のもとを逃げ出した。

文師夫妻はとても満足した。彼らは孝進を「イーストガーデン」の家に帰らせた。彼を出ていかせた原因である、根本的な問題を見ずにいることは気にしなかった。彼が出ていったときよりもなお怒って帰ってきたのにも気にかけなかった。見たところ、すべてが正常にもどったようだった。そして文鮮明と韓鶴子には見かけこそがすべてだった。

孝進が帰った直後のある朝、私は「真の御父母様」の朝食の食卓に挨拶にいった。私は彼らがあのブッダ・レディと一緒にいるのを見てびっくりした。前の秋、ソウルで孝進と私の縁組を祝福した例の仏教徒の占い師である。文夫人は、未来が孝進と私になにを用意しているかを告げるよう促した。「蘭淑は羽根のある白馬だ。孝進は虎だ。これはいい組合せだ」と彼女は言った。「蘭淑は人生に困難な時があるが、彼女の運勢はとてもいい。孝進の運勢は彼女の運勢と結びついている。彼は蘭淑の背中にすわり、ふたりで飛ぶときのみ偉大になれる」

文夫人は、ブッダ・レディの楽観的な予言にとても満足したので、外出して私にダイヤとエメラルドの指輪を買ってくれたほどだった——占い師は文夫人に、緑が私の幸運色だと言っていた。数日後、ブッダ・レディは私に会いにひそかにコテージハゥスにきた。「あなたが大きな権力をもつ女性になったとき、私を思い出してください。私があなたの前に幸運を見たことを思い出してください」と彼女は言った。

私の前にあったものは、ブッダ・レディが予測したものとは似ても似つかなかった。孝進は両親がその愛情生活に干渉したことにかんかんになっていたが、彼はまた現実主義者でもあった。彼は愛人を追ってカリフォルニアにいける立場にはなかった。金もなく、仕事もなく、高校の卒業証書もなく、両親のほかになんの生活の糧もなかった。結局のところ、孝進は口先だけだった。「お父様」のお金から切り離されることと比べれば、まことの愛も色褪せて見えた。

孝進とこのガールフレンドは何年も文通を続けた。彼はしばしば私が見るょぅにと、彼女のラブレ夕ーを開いたまま置きっぱなしにした。彼女が一九八四年にロサンゼルスの新しい恋人と引っ越したと聞いたときは、ひどく取り乱し、頭を丸坊主にしたほどだった。

しかしながら一九八二年春には、彼はコテージハゥスに悲嘆に暮れたといぅょりは怒って帰ってきた。冬のあいだに孝進が私に対して感じていた無関心は、なにかもっと冷たいもの、恐怖を呼ぶものになっていた。人生において彼には選択の自由がないこと、私はその体現だった。彼がこの世界でもっとも必要とし、もっとも軽蔑するふたりの人間、すなわち彼の両親に対する彼の依存を、私は意味していた。文孝進は、私たちふたりが一緒に過ごした人生の残りの部分を、私を罰することで過ごした。